西武池袋線練馬駅から徒歩7分、桜台駅から徒歩4分

公式サイト

山下整骨院・山下鍼灸院

体性-自律神経系 生活科学研究所

Institute of Somatic Autonomic Nervous System Life Science

院長 山下和彦(博士: 生活科学/大阪市立大学)

練馬区豊玉北4ー2ー12 AM9:30~PM6:00(月~金;土・日、祝祭日は要相談)

「要予約」

メンタル サポート

人はなぜ本番で失敗するのか?トップレベルであればあるほど、試合で負ける時は選手の殆どが信じられない単純なミスを犯します。

一流のスポーツ選手が試合前の予想通りに優勝するということはなかなかありません。また、競技種目によっては競技の特性から番狂わせの起きにくい競技もあります。

面白いことに勝ちを焦って、勝ちにこだわると勝利の女神が横を向くのは何故か?ここでは優勝間違いないといわれた選手が信じられない失敗をして優勝を逃した数多くの中から数人の選手をご紹介します。

では「どのように対処すれば良いか」についてもお話します。

1. 人はなぜ本番でしくじるのか?

2. オリンピックには魔物がいる

3. 逆U字曲線

4. 自信

5. JISS 心理サポート

6. メンタルトレーニングの一例

7. イングランドが4度目のPK戦を制す

人はなぜ本番でしくじるのか?

サッカーの母国イングランド

イングランドのW杯優勝は1966年の母国開催のみです。そしてブラジルW杯2014年では初めて心理学者・カンセラーをスタッフに加えました。その理由は歴史上イングランドは最もPKを外すチームだったのです。PKを決めるのは当たり前。しかし、その当たり前が難しいのです。サッカー発祥の国、伝統と格式高いイングランドは負けられないという凄まじいほどの大きなプレッシャーがあったのです。

グレック・ノーマン(豪)

最終日、2位と6打差単独トップでメジャー大会初優勝が目前だった彼の運命は、最終日にトップと5打差の2位となってしまったのです。世界のゴルフプレイヤー、ファンからも慰めようもない、歴史に残る悲劇のゴルファーになってしまいました。

内村航平

アテネオリンピックでは「銀メダルは誰か」といわれ、金は内村しかありえないと世界中が金メダルをあきらめるほど、内村選手は最強の体操選手でした。しかし、鉄棒落下、あん馬のミスで「オリンピックに魔物がいるとはこういうことか」と感じたそうです。

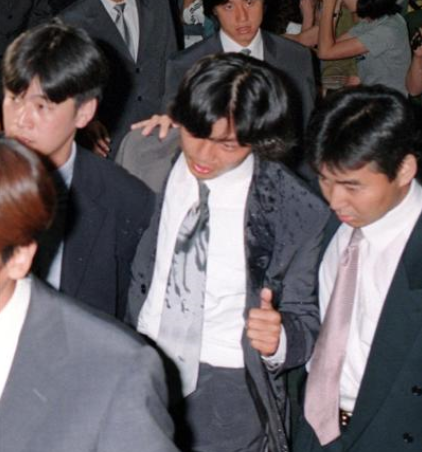

城 彰二

1998年仏W杯でカズが全日本代表から外され、城選手がスタートで起用されました。過緊張を解消する目的でチューインガムをかみ、意識的に笑顔を作りましたが、心理学・臨床心理では一般的に用いられる手法です。しかし、城選手は何もできずに全日本チームも3戦3敗。城選手は日本が負けた張本人とされ、試合に臨む姿勢も批判を浴び、帰国した成田空港では水を浴びせられました。

高梨紗羅

「もし明日、メダルが取れなかったらどうしよう」と試合前日にコーチに思いを吐露したといいます。数年間で表彰台に乗らなかったのは、初めて臨んだオリンピックでした。

オリンピックには魔物がいる

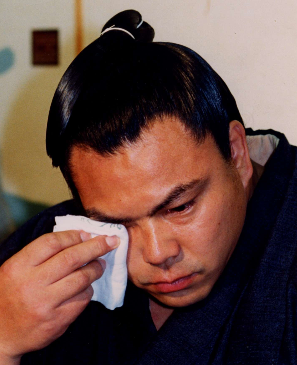

銅メダル獲得した黒岩彰選手

黒岩 彰

1984年サラエボ冬季オリンピックの前年に開催された世界スプリントで日本人が初めて優勝した黒岩選手は世界で最も注目され、オリンピック優勝に最有力候補に名乗りを上げました。マスコミは連日のように取材をおこない、練習にも集中できなかったと後日語っています。

しかし、サラエボではまさかの10位。ノーマークだった後輩の北沢欣浩選手が銀メダルを獲得しました。

この時「オリンピックには魔物がいる」とコメントした事が今も語られ続けています。いつもの力を発揮すれば世界新記録も出せる実力があっても、意識が高まり、緊張がまし、身体に力が入らず、何もできないうちに試合が終わってしまいました。後日「試合ではゴム人間のようになってしまったように全く力が入らなかった」といっています。

その後「オリンピックには魔物がいる。しかしその魔物は自分が作っている。自分で魔物を作っている以上、自分で魔物を排除しなければならない」と心理面の強化にも着手し、1988年カルガリーオリンピックでは銅メダルを獲得しました。

「平常心が大事で、いつもの練習通りにすれば良い」とわかっていてもいつものようにできないのが「あがり」であり、心拍数が上昇、呼吸が浅くなり、筋緊張から動作がこわばり、通常では考えられないミスをしてしまいます。「勝ちを急ぎ、勝ちを意識し、何とかしなければならないと思えば思うほど空回りをする」こんな精神状態をどのようにコントロールすればよいのでしょうか?

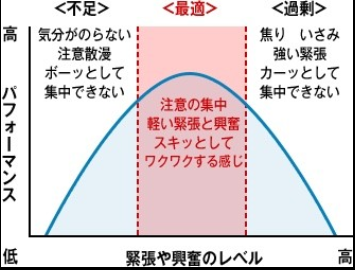

逆U字曲線

選手が試合に臨むとき、リラックスしすぎても、緊張感があり過ぎても自分の持つ能力を十分に発揮することはできません。

これを右図に示す逆U字曲線で示しています。無我夢中になれる自分でいられることは重要なことです。

柔道の田村亮子選手は「最高で金、最低でも金」と自分に言い聞かせ、「本当に調子が良い時は試合中に自分を見る第三者の目がある」と言います。集中しながらも冷静に対応する自分がいるということです。

他方、

昭和の大横綱、千代の富士関の引退会見でのコメントは「体力の限界、気力もなくなり引退することとなりました。以上です。」

つまり、体力の限界があっても「思いを尽くし、精神を尽くし、心を尽くせば活路を見出すことができる」と言えましょう。あきらめない心こそが一発逆転のチャンスが出てくるとも言えます。

では、具体的な考え方と実践法はどのようにすれば良いのでしょうか。

自信

トップアスリートが期待通りの結果が出せなくなってくると「あせり」は出てきます。

しかし、成功例の経験が自信となります。

そこで、基本に忠実に、簡単なことからの積み上げが必要になってきます。

ケガ、体調に関することは、専門家のアドバイスを聞く耳も重要になります。

自信は、「自分との会話」「振り返ること」であらたな自分に成長することです。

JISS 国立スポーツ研究センターで各競技団体を中心に心理的サポートの講習がありましたが、日本における過去のスーパーアスリート、金メダリストの特徴についての特徴は把握されていないそうで、私はショックを受けました。基本的なことが捉えられていないのです。

しかし、精神的、心理的問題から競技のパフォーマンスに影響を及ぼす3つの問題点について、次項に示しました。

JISS メンタルサポート

トップアスリートが期待通りの結果が出なくなってきた時は、正常な精神状態を維持していくことが困難になってくる場合があります。情動の不安定さは身体の異変として以下の特徴的な現象が現れます。

1. 眠れない。

2. 食べることが出来ない。吐き気。嘔吐。

3. 日常、練習中で楽しさ、充実感がない。

このような現象が現れ始めたら、早急な対処が必要となってきます。

原因は、コーチ、チームメイト、友人、恋人、親族などとの人間関係。成功への自信のなさなどがあります。原因を自分で見つけ、自分で対処できるようにサポートが必要です。

メンタルトレーニングの一例

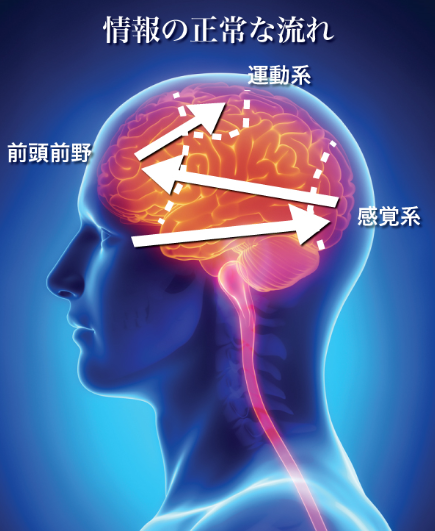

メンタルとは、思考と感情を意味しますが、この機能は脳で行われています。脳は不安などの良くない情報が入力されるとその情報処理のために脳が非常に疲れます。実際には「もやもや」した感情になり、スッキリした、すがすがしい気持ちにはなれないことを皆さんも経験があるでしょう。

このような感情をリセットさせる手法をラッセルという研究者は1980年初頭に開発しました。

感情は、右図の様に「怒り・焦り、悲しみ、楽しみ、落ち着き」の4項目に分類しました。「怒り・焦り、楽しみ」は交感神経機能亢進による心臓のドキドキ感、テンションが高まった状態です。楽しい感情も高まり過ぎると「お調子者」のように平常な状態ではいられません。「怒り・焦り、悲しみ」は嫌な感情、ネガティブな感情、否定的な感情ですが、「楽しみ、落ち着き」は良い感情、ポジティブな感情、肯定的感情に分類できます。

人は生きていく中で視覚、聴覚、臭覚、味覚、触覚から意識が良い感情にも悪い感情にも左右されます。こうした感情で脳が疲れるのです。この疲れた脳をリセットする方法の一つが瞑想(メディテーション)です。

1. 鼻で息を吸って、口で吐く。 (息は意識すると苦しくなる)

2. 目をつぶって、外界の音を意識する。

3. 1分間、3分間、10分間と、少しづつ、毎日瞑想の時間を増やす。

何が変わるか?・・・「気づき」が生まれてきます。

過去・未来に執着があると不安になります。不安は消すのでなく、今現在の自分にリセットするのです。くよくよした感情を建設的、肯定的な考え方にリセットするのです。パソコンの再起動の様なものです。これが、メディテーション(瞑想)の考え方です。

イングランドがPK戦を制す

サッカー母国イングランド代表は、過去の国際大会で通算1勝6敗と、PK戦に“めっぽう弱い”。代表合宿でのPK練習は3月の国際親善試合前から継続中。本番さながらに、選手にはセンターサークルから歩いてPKを蹴らせる念の入れようだ。キッカーを指名する上で重要なポイントになる選手の精神構造を把握すべく、半年以上前から心理学者がチームスタッフに加えられた結果が出た。

サイドメニュー

- 初めての方へ