西武池袋線練馬駅から徒歩7分、桜台駅から徒歩4分

公式サイト

山下整骨院・山下鍼灸院

体性-自律神経系 生活科学研究所

Institute of Somatic Autonomic Nervous System Life Science

院長 山下和彦(博士: 生活科学/大阪市立大学)

練馬区豊玉北4ー2ー12 AM9:30~PM6:00(月~金;土・日、祝祭日は要相談)

「要予約」

鍼刺激で何が起こるか?

「NHKスペシャル;東洋医学を科学する ー鍼灸・漢方の新たな世界ー 2024年5月19日放送」

鍼灸による身体への刺激は迷走神経(副交感神経)への刺激となり、免疫機能の高まりにより心と身体が改善されることを科学的に証明されてきたことが放送されました。

まさに、当院が自律神経機能を整える治療に、その効果を心電図と呼吸測定から心臓副交感神経機能の高まりを確認・評価することにより、様々な病態に対して患者満足を頂いていることと一致しています。

是非、皆様も当院の自律神経機能検査を通じて、症状の改善をご確認ください。

物理刺激は即時効果が現れます。

鍼刺激は刺した部位だけでなく異なる部位の血流も亢進します。

この反応を体性-自律神経反射といいます。

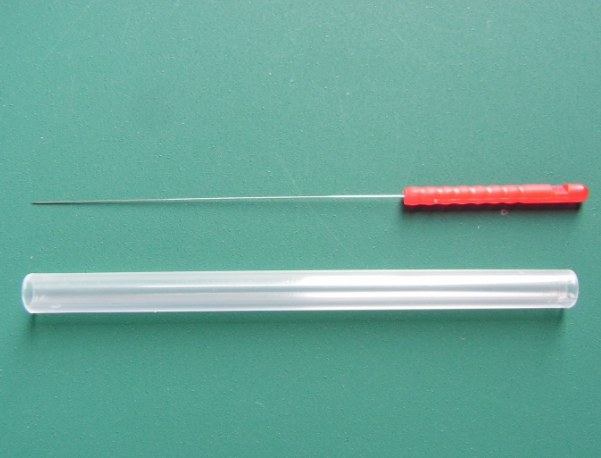

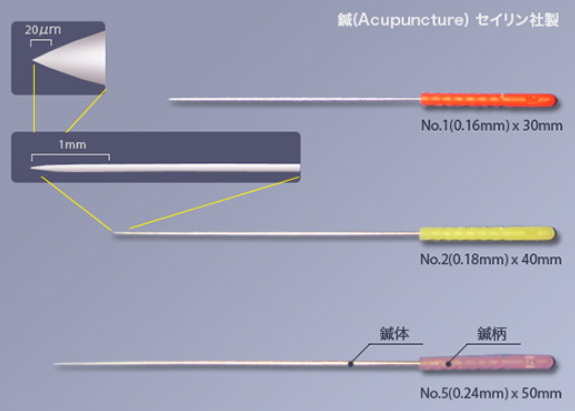

鍼の長さ・太さ

日本の鍼は中国・韓国と違って非常に細い鍼です。基本的に痛みはありません。そして、鍼管という管を用いて刺すので、打つべき場所に的確に打つ技術が中国・韓国との最も違う手法です。この手法を鍼管法といい、江戸時代の五代将軍綱吉の時代に杉山和一が開発した技術で、素材の違いはあっても江戸時代17世紀から現在まで手法は全く変わっていません。

当院で使用する鍼の長さは、5分(15mm)、1寸(30mm)、1寸3分(40mm)、1寸6分(50mm)、2寸(60mm)が比較的使用頻度の高い鍼です。

当院で使用する鍼の太さは、03番0.1㎜、02番0.12㎜、1番0.16㎜、 2番0.18㎜、3番0.20㎜が比較的使用頻度の高い鍼です。

ちなみに蚊の口の太さは0.08㎜といわれていますので、日本の鍼治療が痛みの無い鍼であるかがお解かりだと思います。

もちろん、叩いて痛くない人もいれば触っても痛いと言う人はいます。痛みを感じやすい人、デリケートな人、敏感肌、感受性の高い方もいますので、ある一定の刺激でも感じ方は様々です。だから、人の痛みはなかなか客観的にわからないモノです。

世界保健機関(WHO)による鍼の適応疾患

| 神経系 | 神経痛(三叉、肋間、坐骨など)、頭痛、歯痛、 ヘルペス、顔面神経麻痺、しびれなど |

| 運動器系 | 五十肩、むち打ち症、頸肩腕症候群、腰痛症、 ギックリ腰、椎間板ヘルニア、変形性膝関節症、 関節炎、リウマチ、肩こり、寝ちがい、筋肉痛、 捻挫、テニス肘、腱鞘炎など |

| 消化器系 | 胃炎、胃下垂症、胃酸過多症、胃痙攣、 胃・十二指腸潰瘍、口内炎、慢性肝炎、胆石症、 慢性腸炎、便秘、下痢、痔疾など |

| 循環器系 | 高血圧症、低血圧症、心臓神経症、動悸、浮腫、 冷え性など |

| 内分泌系 | 糖尿病、甲状腺機能障害、痛風など |

| 呼吸器系 | 風邪、扁桃炎、咽頭炎、気管支炎、喘息、咳など |

| 泌尿器系 | 慢性腎炎、膀胱炎、ネフローゼ、前立腺肥大など |

| 感覚器系 | 眼精疲労、仮性近視、白内障、鼻炎、副鼻腔炎、 耳鳴り、メニエール症候群、めまいなど |

| 婦人科系 | 生理痛、月経異常、乳腺症、更年期障害、冷え、 のぼせ、つわりなど |

| 小児科系 | 小児喘息、夜尿症、夜泣き、かんの虫、消化不良、 虚弱など |

| その他 | 自律神経失調、不眠症、ストレス性疾患、心身症、 アレルギー、アトピー性皮膚炎、慢性疲労、 成人病の予防など |

しかし、上記各疾患に関して症状の程度別、年齢別、男女別などの違いに応じた手法は、大学・専門学校でほとんど行っておりません。医師と異なり、国家資格取得後の研修医制度がないため、養成施設卒業後、鍼灸の資格取得後は各個人に臨床能力の向上は任されています。したがって、どこの鍼灸院が自分の症状に適しているかがわからない状態で、広告制限もありますから紹介を得るか、HPで探すしか方法が無いのが一般的でしょう。

2018年の全日本鍼灸学会においても、鍼灸国家資格者の上位レベルとしての学会認定鍼灸師の認定方法が変わります。何がどのように変わるかは、次期学会内で説明があります。

当院の専門は運動器系、自律神経系疾患です。

鍼灸刺激と反射

体性ー自律神経反射

・鍼灸は身体表面に刺激を加えて内臓への反射が生じる。

・鍼刺激は交感神経機能を抑制(興奮の抑制)させる。

・鍼刺激は副交感神経機能を亢進(落ち着きの増加)させる。

軸索反射

・中枢神経を関与せず、末梢神経のみの反射で局所の血管の拡張、 血流が増加する。

鍼灸刺激と痛みの除去

鍼刺激は鎮痛効果(痛みの除去)があり、1972年に中国にアメリカ代表として訪中したキッシンジャー国務長官に同行したタイムズ社の記者が急性盲腸炎の手術を受けた後、疼痛除去についての自ら経験した鍼治療を世界に発信し、鍼刺激が疼痛除去に貢献できた趣旨の記事が世界中に広がった。その後、鍼麻酔について、鍼の科学的研究が世界中で始まったのです。

サイドメニュー

- 初めての方へ