西武池袋線練馬駅から徒歩7分、桜台駅から徒歩4分

公式サイト

山下整骨院・山下鍼灸院

体性-自律神経系 生活科学研究所

Institute of Somatic Autonomic Nervous System Life Science

院長 山下和彦(博士: 生活科学/大阪市立大学)

練馬区豊玉北4ー2ー12 AM9:30~PM6:00(月~金;土・日、祝祭日は要相談)

「要予約」

心拍変動

HRV; heart rate variability

2025年6月16日 更新

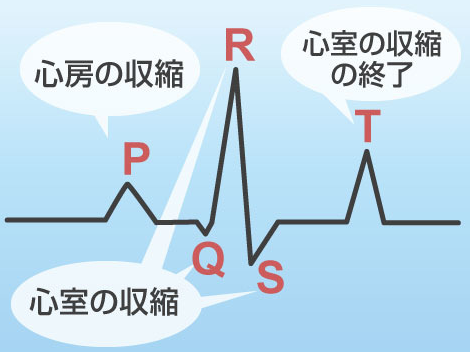

心電図の見方

自律神経機能は、心拍数の増減だけでなく、心拍数と共に心拍変動、呼吸性洞性不整脈を一緒に精査しないと正しく判断が出来ません。また、鍼灸院や地域医療の医師にも指サックから指の脈波から自律神経機能を簡便に計測する機器もありますが、動脈硬化、脂質異常を考慮すれば正確に計測できないので、心電図と呼吸からの測定でなければ正確に自律神経機能を計測できません。

学会報告など、自律神経の専門医や専門研究科は、脈波からの測定結果では解説していません。

心臓のリズムから、あなたの健康状態を読み解く

私たちの心臓は、ただ規則正しく動いているわけではありません。実は、一拍ごとの心拍は微妙に変化しており、この変動を「心拍変動」と呼びます。心拍変動は、心臓の自律神経機能と深く関係しており、健康状態やストレスの影響を反映する重要な指標です。

例えば、心電図の「QRS波」は、心臓が血液を押し出す瞬間の波形です。心拍数は、この波形の「R波」が1分間にいくつあるかで決まります。しかし、健康な人でもR-R間隔(心拍の間隔)は常に変動しており、これを解析することで、心臓の交感神経・副交感神経のバランスを数値化(定量化) できるようになりました。

この技術は、1996年に医学論文として世界に発信されて以来、心不全・糖尿病・腎臓病の診断や、運動能力・体調評価にも応用されるようになりました。さらに、24時間の長時間心電図計測による周波数解析では、心不全の悪化や死亡リスクの予測も可能 になっています。

当院では、心拍変動の解析を通じて、あなたの自律神経の状態を詳しく評価し、健康管理のサポートを行っています。心臓のリズムを知ることで、より良い体調管理が可能になります。

「最近、疲れやすい」「ストレスが溜まっている」「運動しても効果が感じられない」そんな悩みをお持ちの方は、ぜひ当院であなたの心臓のリズムをチェック してみませんか?あなたの健康を守るために、最適なアプローチをご提案いたします。

心拍変動と体調

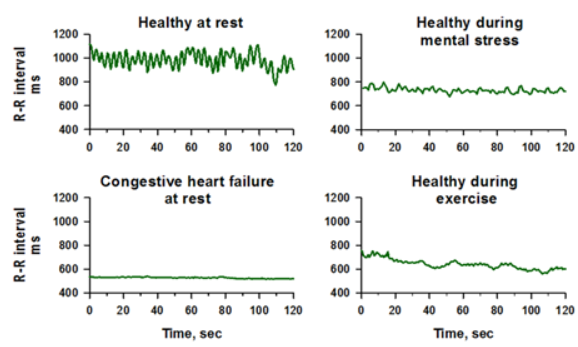

上図の縦軸はR-R間隔の大きさを示しています。

左上図は健康な安静時を示し、ある程度の心拍変動があることが解ります。

右上図は健康ではありますが精神的ストレスを受けている状態です。心拍変動が健康安静時より小さくなっています。

右下図は、健康人の運動中における心拍変動です。運動におけるストレスであっても心拍変動は少なくなります。

左下図はうっ血性心不全の心拍変動です。変動がほとんど見られません。

1. 心拍変動に影響を与える生活習慣

心拍変動は、年齢・性周期・測定環境(時間・季節・食事・喫煙・カフェイン・アルコール・運動) などによって変化します。例えば、食後すぐや激しい運動の直後では、心拍変動の測定結果が変わることがあります。

2. 呼吸と心拍変動の関係

- 呼吸が速くなる(呼吸数が多い)と、副交感神経の働きを示すHFが減少する

- ゆっくりとした深呼吸をすると、心拍数が落ち着き、副交感神経が活性化する

- 1分間に9回未満の呼吸では、HFの指標として適切ではないが、ゆったりした深呼吸によって副交感神経が活性化することがある

3. ストレスと自律神経の関係

- ストレスがかかると、副交感神経の働きを示すLFが減少する

- LF/HF比は交感神経の指標とされることがあるが、LFには交感神経と副交感神経の両方が含まれているため、単純な計算では判断できない

4. 運動後の心拍変動の変化

- 運動直後の1分間は、LFが減少し交感神経の働きが抑制される

- 1分後からはHFが増加し、副交感神経の働きによって心拍数が落ち着く

5. 心拍変動の源は脳にある

心拍変動は、脳が自律神経をコントロールすることで生じます。つまり、心拍変動を分析することで、脳の自律神経機能を評価することができるのです。心拍変動と自律神経に影響を与える要因とは?

私たちの心拍は、常に一定ではなく微妙に変動しています。この「心拍変動」は、自律神経の働きによって調整されており、さまざまな要因によって影響を受けます。ここでは、心拍変動に関係する主なポイントを分かりやすくまとめました。

このように、心拍変動を理解することで、ストレスや健康状態をより正確に把握することができます。当院では、心拍変動の解析を通じて、あなたの自律神経のバランスを評価し、健康管理のサポートを行っています。ぜひ一度、あなたの心拍変動をチェックしてみませんか?

サイドメニュー

- 初めての方へ