西武池袋線練馬駅から徒歩7分、桜台駅から徒歩4分

公式サイト

山下整骨院・山下鍼灸院

体性-自律神経系 生活科学研究所

Institute of Somatic Autonomic Nervous System Life Science

院長 山下和彦(博士: 生活科学/大阪市立大学)

練馬区豊玉北4ー2ー12 AM9:30~PM6:00(月~金;土・日、祝祭日は要相談)

「要予約」

日本体力医学会

2019年 つくば大会

私の注目点

1. 高齢者の年齢基準に関する定義検討

2. 運動実践時における内服薬の重要性

3. 体重管理における身体活動・運動と栄養の役割

4. 今後の運動と健康、そのシステムについて

1. 高齢者の年齢基準へ(日本老年学会・日本老年医学会)

我が国の高齢者は暦年齢65歳以上と定義されている。しかし、この根拠には医学的・生物的に明確な根拠はない。我が国においては近年、個人差はあるものの、高齢者の定義が現状に合致しない状況にあると思われる。

そこで、日本老年学会・日本老年医学会が2013年に高齢者の定義を再検討する合同ワーキンググループを立ち上げ、高齢者の定義について議論された内容を報告する。

近年の高齢者の心身の健康 に関する種々のデータを検討した結果、現在の高齢者においては 10~20 年前と 比較して加齢に伴う身体的機能変化の出現が 5~10 年遅延しており、「若返り」 現象がみられている。

各種の意識調査の結果によります と、社会一般においても 65 歳以上を高齢者とすることに否定的な意見が強くな っており、内閣府の調査でも、70 歳以上あるいは 75 歳以上を高齢者と考える意 見が多い結果となっている。これらを踏まえ、本ワーキンググループとしては、65 歳以上の人を以下のよ うに区分することを提言した。

65~74 歳 准高齢者 准高齢期 (pre-old)

75~89 歳 高齢者 高齢期 (old)

90 歳~ 超高齢者 超高齢期 (oldest-old, super-old)

ワーキンググループ メンバー一覧

座長:

甲斐 一郎*(東京大学名誉教授、日本老年学会理事長:老年社会学)(代表)

大内 尉義*(国家公務員共済組合連合会虎の門病院 院長、日本老年学会・ 日本老年医学会前理事長:老年医学)

副座長:鳥羽 研二*(国立長寿医療研究センター 理事長:老年医学)

日本老年学会から 岡 眞人(横浜市立大学 名誉教授:政策学) 北川 公子(共立女子大学看護学部 教授:看護学) 古谷野 亘(聖学院大学大学院人間福祉学研究科 教授:社会学) 内藤 佳津雄(日本大学文理学部心理学科 教授:心理学) 那須 郁夫(日本大学松戸歯学部 教授:歯科医学) 堀 薫夫(大阪教育大学 教授:教育学) 丸山 直記(草加ロイヤルケアセンター 施設長:基礎医学)

日本老年医学会から 秋下 雅弘*(東京大学加齢医学講座 教授、日本老年医学会副理事長:老年医学) 荒井 秀典 (国立長寿医療研究センター 副院長、日本老年医学会副理事長:老年医学) 井藤 英喜*(東京都健康長寿医療センター 理事長:老年医学) 鈴木 隆雄 (桜美林大学 加齢・発達研究所 所長:老年医学、老年社会学) 羽生 春夫 (東京医科大学高齢総合医学 教授:老年医学) 楽木 宏実*(大阪大学老年・総合内科学 教授:日本老年医学会理事長:老年医学)

*会見出席予定者 所属は現在のもの

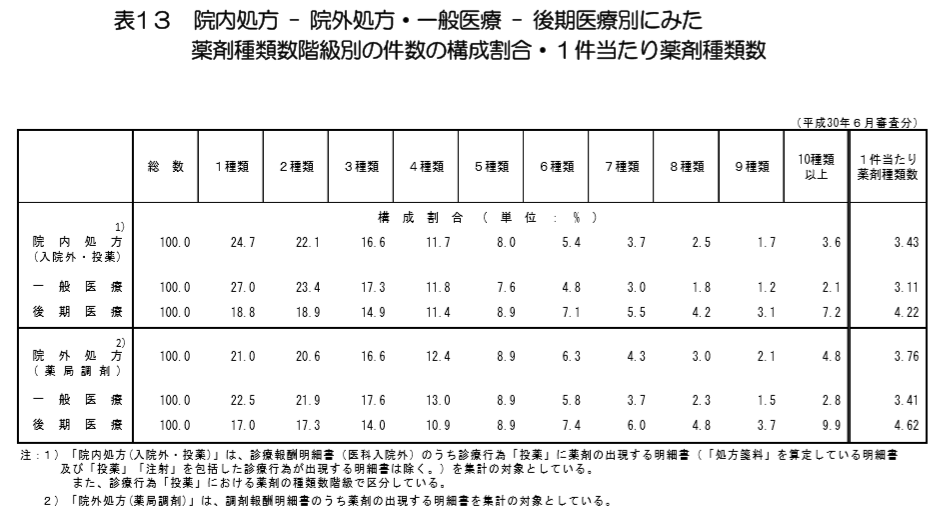

2. 運動実践時における内服薬の重要性

75歳以上高齢者において、薬害による緊急搬送(事象出現頻度)は3~6%。

投薬での注意点は

1. 量

2. 数(多剤)

3. 飲みやすさ(形状・回数)

高齢者は若年者と比較してタンパク質の吸収能が低下する。しかし、薬剤の自動的拡散は年齢により変化が無いために急性肺炎以外の慢性疾患に関する薬剤はStart slowtyで若年者の1/2~1/3から始める。慢性疾患の長期服用に関しては体重減から肝臓・腎臓機能低下もあり、薬剤の量・数には十分な考慮が必要である。

#ポリファーマシー

単に服用する薬 剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒア ランス低下等の問題につながる状態である。

① 5剤、6剤でカットオフ(分類)すると、6剤以上で薬害増

② 75歳高齢者では5剤以上で薬害増

・ 一般にポリファーマシーは5剤以上

・ スーパー・ポリファーマシーは10剤以上 (多剤でも特に害をなすもの)

1剤と比較して6剤以上服用での死亡率2.05倍、要介護2.41倍サルコペニア1.59倍。

75歳以上高齢者

睡眠障害(寝付けない、途中で目が覚める)ために、ベンゾジアゼピン系薬剤で転倒障害増

抗コリン系で認知症増悪、アルツハイマー増悪

厚生労働省 薬剤使用状況 平成30年社会医療診療行為別統計

3. 体重管理における身体活動・運動と栄養の役割

食事など口から入れたエネルギーと心身の活動で使ったエネルギーの差が脂肪の蓄積であり、脂肪燃焼となる。

毎日の運動の必要性を感じていても、多忙な生活の中から1~2時間のまとまった運動時間を造れない。そこで近年では「身体活動」として通勤・通学、移動などの生活の中から身体活動を切り割りして、総合的にエネルギーは排出することによってエネルギー消費、脂肪燃焼、生活習慣病予防につなげる考え方に変わってきている。

メッツ(運動刺激指数)×自体重×時間=消費カロリー

70㎏の人が1時間座っていたら1メッツ×70×1=70Kcal

食事をしてもすぐに身体活動をすれば消費されます。しかし、夜食べても寝るだけなので、寝る前に食べるとエネルギーが積極的に消費されないので太ります。

脳は、身体修復のために食欲という欲求を高めて、栄養素、熱量を求めて生命維持に働きます。しなわち、肥満傾向で脂肪の蓄積を除去するには欲求を抑えるという生理現象を意識的に排除しなければならない。

おにぎり1個約100Kcal、ビール350mlが150Kcal

1Kgの脂肪はは約7000Kcalなので、寝る前のビール350mlを30日間続ければ350×30=10,500Kcal。毎日寝る前にビール1缶350mlでは済まないとなれば、1か月に2Kg前後、1年で20Kgは増加することは間違えありません。

だから、継続できることをちょっとだけ実行すれば、生活習慣病予防になるのです。診察代、薬代、医療費が削減できます。

できることから無理せずに継続しましょう。

4. 今後の運動と健康、そのシステムについて

我が国の少子高齢化は進み、現在100歳以上は約7万人ですが、約40年後の2060年には50万7千人との試算もあります。

運動の重要性に関しては、脳血管疾患、心臓大血管障害、呼吸器疾患、運動器疾患、廃用性障害、認知症・アルツハイマー、悪性新生物だけでなく、肝臓・腎臓移植後の定着率も運動効果があるエビデンスも増加してきた。

そこで、運動指導はリハビリテーションだけでなく、疾患予防を中心とする健康運動指導士の存在が注目されている。

今後は、リハビリテーションの補助、回復期から再発予防または疾病予防といった、医療側に立った幅広い視野で活動できる運動指導士の必要性が出始めている。

サイドメニュー

- 初めての方へ