西武池袋線練馬駅から徒歩7分、桜台駅から徒歩4分

公式サイト

山下整骨院・山下鍼灸院

自律神経機能の見える化と医科学学会に基づく施術

体性-自律神経系 生活科学研究所

Institute of Somatic Autonomic Nervous System Life Science

院長 山下和彦(博士: 生活科学/大阪市立大学)

練馬区豊玉北4ー2ー12 AM9:30~PM6:00(月~金) 03-3991-7943

(土・日、祝祭日は時間要相談)

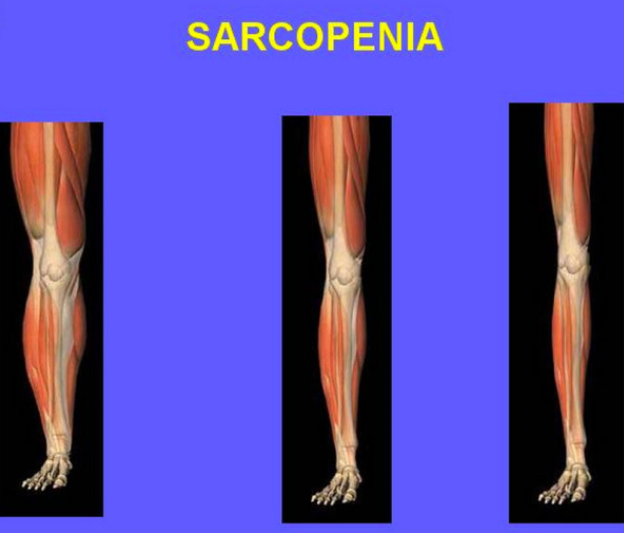

サルコぺニア

サルコペニアとは、加齢や疾患により、「筋肉量が減少すること」で、握力や下肢筋・体幹筋など全身の「筋力低下が起こること」を指します。また歩行スピードが遅くなり、杖や手すりが必要になるなど、「身体機能の低下が起こること」を指します。

サルコペニアという用語は、Irwin Rosenbergによって生み出された造語で、ギリシャ語で筋肉を表す「sarx (sarco:サルコ)」と喪失を表す「penia(ぺニア)」を合わせた言葉です。

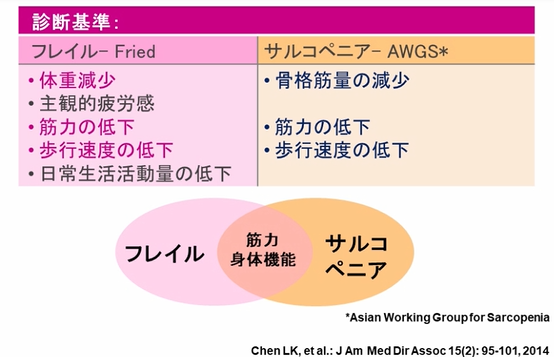

サルコぺニアの診断基準は?

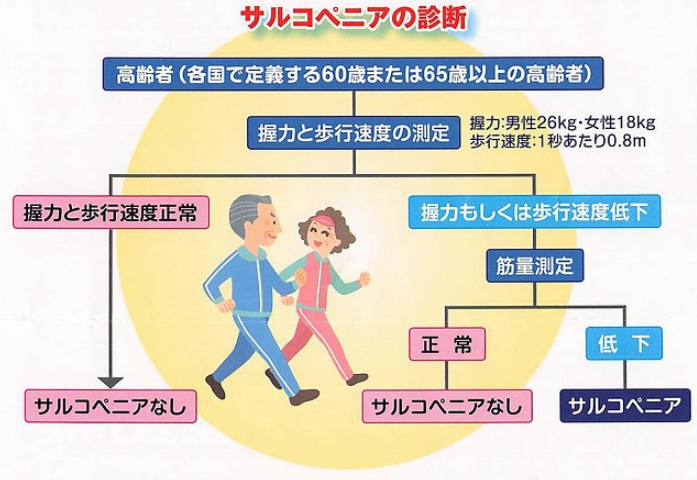

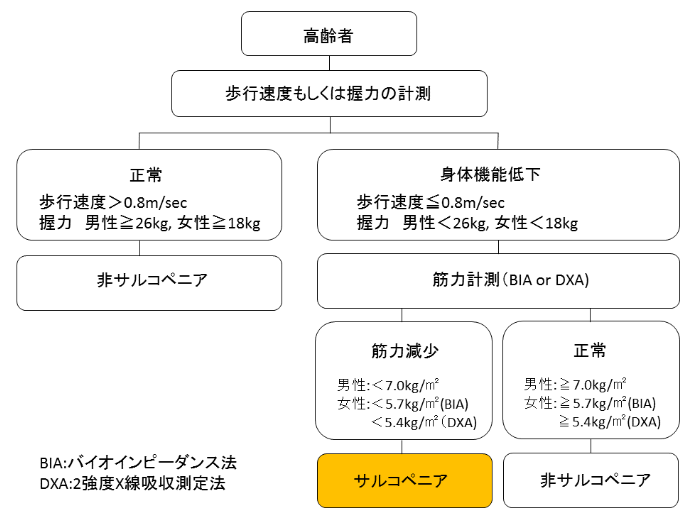

Baumgartherらの研究グループによって、6mの歩行テスト、筋肉量の測定、握力の測定結果によってサルコペニアかどうかを判断する欧米人向けのサルコペニア診断アルゴリズム(測定方法)が最初に確立されました。

筋肉量の測定には、骨粗鬆症の判定にも使われるX線照射によって正確性の高い結果が得られるDXA法(二重エネルギーX線吸収測定法)、または微弱な電流を体に流し、電気抵抗で測定するBIA法(生体電気インピーダンス法)が推奨されています。

欧米人とアジア人の骨格は異なるため、2014年AWGS(ASIAN working Group FOR SARCOPENIA)によって日本人の体格でも対応できるアジア人特有の診断基準がつくられました。(下図参照)

サルコぺニアの診断基準

サルコぺニアのメカニズム

筋肉の量は筋タンパクの合成と分解が繰返し行われることによって維持されています。筋タンパクの合成に必要な因子の減少や、筋タンパクの分解が筋タンパクの合成を上回ったときにも筋肉量は減少します。

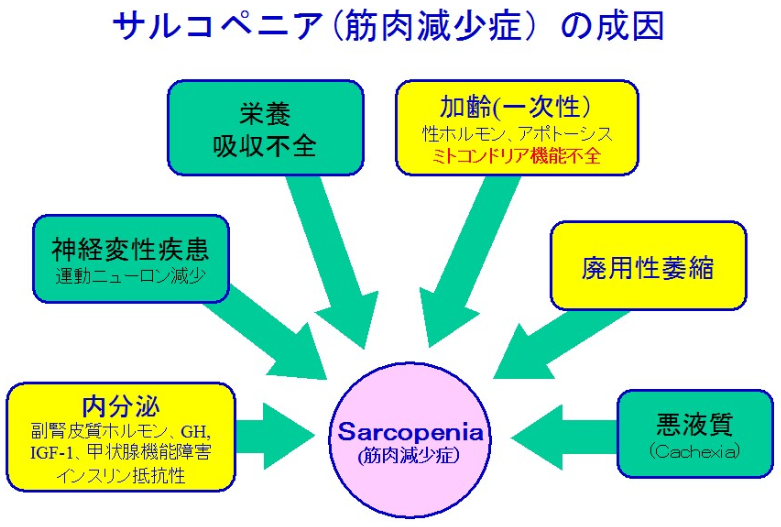

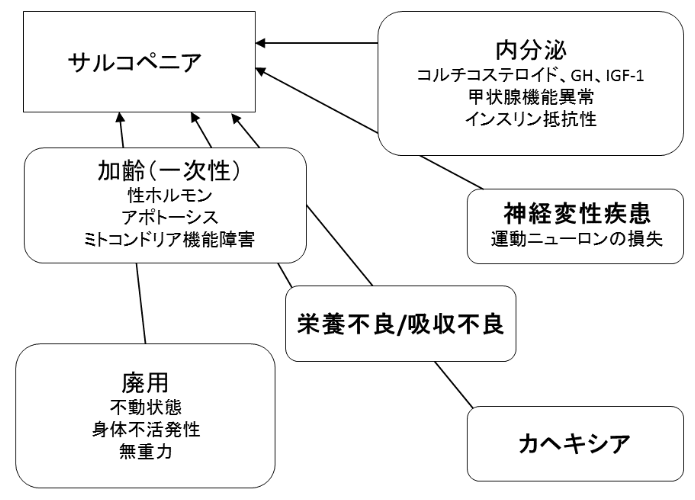

加齢によって、筋肉の増加に関係する性ホルモンの減少・筋肉を働かすために必要な細胞の死(アポトーシス)・ミトコンドリアの機能障害が生じることと、廃用・栄養不良・癌や糖尿病などの消耗性疾患による筋萎縮(カヘキシア)の要因が合わさってサルコペニアを発症します。また、脳からの指令を筋肉に伝える働きをする運動神経の損失や、コルチコステロイド・成長ホルモン(GH)・インスリン様成長因子1(IGF-1)・甲状腺機能異常・インスリン抵抗性など筋肉の増大に関係するホルモンの影響によってもサルコペニアは起こります。

各疾患に罹患することにより炎症性サイトカインが多くなって、筋タンパクの分解が進むことでもサルコペニアの発症につながると考えられています。

サルコぺニアのメカニズム

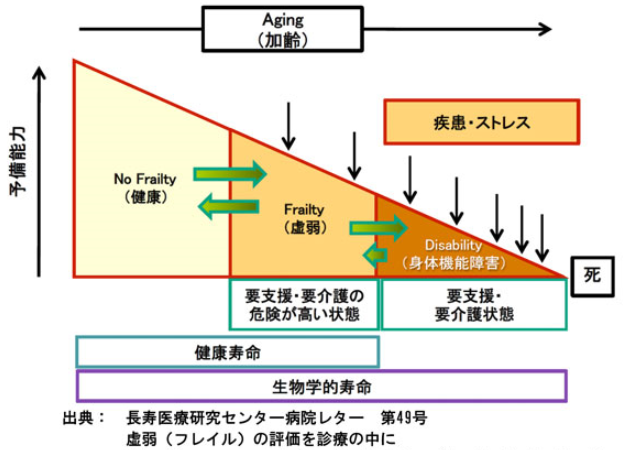

サルコペニアとフレイルの診断基準

サイドメニュー

- 初めての方へ

- 最新の症例