西武池袋線練馬駅から徒歩7分、桜台駅から徒歩4分

公式サイト

山下整骨院・山下鍼灸院

体性-自律神経系 生活科学研究所

Institute of Somatic Autonomic Nervous System Life Science

院長 山下和彦(博士: 生活科学/大阪市立大学)

練馬区豊玉北4ー2ー12 AM9:30~PM6:00(月~金;土・日、祝祭日は要相談)

「要予約」

柔道整復師の現状

柔道整復師と医療施設の現状(2025年最新データ)

日本の医療・施術関連の専門職は年々変化しています。最新の統計によると、以下のような状況です。

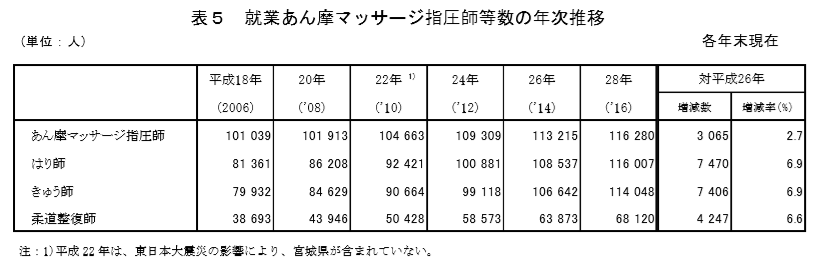

医療・施術関連の専門職数

- 医師数:最新の統計では327,444人(2022年時点)

- 歯科医師数:101,919人(2022年時点)

- 柔道整復師数:78,827人(2022年時点)

- あん摩マッサージ指圧師:121,565人(2022年時点)

- はり師:134,218人(2018年時点)

- きゅう師:132,205人(2018年時点)

医療施設の現状

- 病院施設数:2025年3月時点で 8,375施設(前月比3施設減)

- 病床数:約155万床(前月比2,405床減)

- 一般診療所数:約102,057施設(前月比67施設増)

- 歯科医院数:66,818施設(2023年10月時点)

- コンビニ数:55,732店舗(2025年1月時点)

- 理容室数:最新データは確認中ですが、2018年時点では約122,539か所

- 美容室数:最新データは確認中ですが、2018年時点では約243,360か所

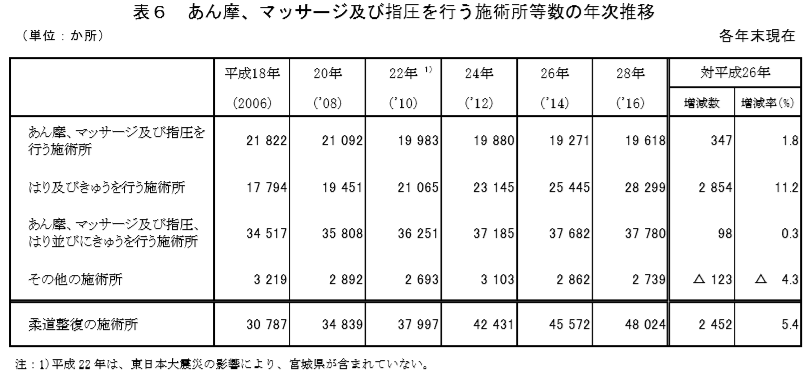

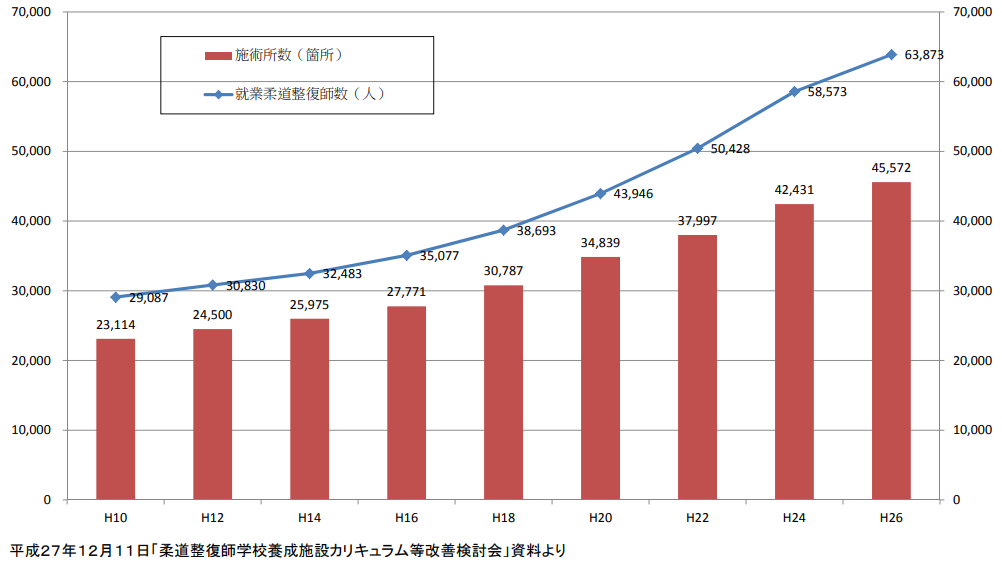

柔道整復施術所の増加傾向

「整骨院・接骨院・ほねつぎ」の数は年々増加しており、コンビニの店舗数を上回る可能性が高まっています。柔道整復師の施術所は、地域の健康維持に貢献する重要な役割を担っています。

施術を受ける際のポイント

- 施術内容や料金は施設ごとに異なるため、事前に説明を受けることが重要です。

- 柔道整復師の施術は「医療類似行為」に分類されるため、保険適用外の施術もあります。

- 施術所の増加に伴い、質の高い施術を提供する施設を選ぶことが大切です。

このように、柔道整復師の施術所は増加傾向にあり、地域の健康維持に貢献しています。施術を受ける際は、納得できる説明を受けた上で選択することが重要です。

全国の施術所の推移

整骨院数

平成10年(1998年);23,114(基準)

平成20年(2008年);34,839(150.7%)

平成30年(2018年);50,077(216.7%)

全国コンビニ; 57,956店舗; 2017年現在

整骨院急増の理由は「日本で生活するとケガが多発し、整形外科医だけでは対応できない為である」という社会背景がある訳ではありません!

今後ますます整骨院・鍼灸院は増加しますが、

病院、クリニック、整骨院、鍼灸院、整体など、

「私はどこに行けば体調が改善するのか判らない」

と、お悩みの方が増えているように思われます。

柔道整復師と施術所の推移

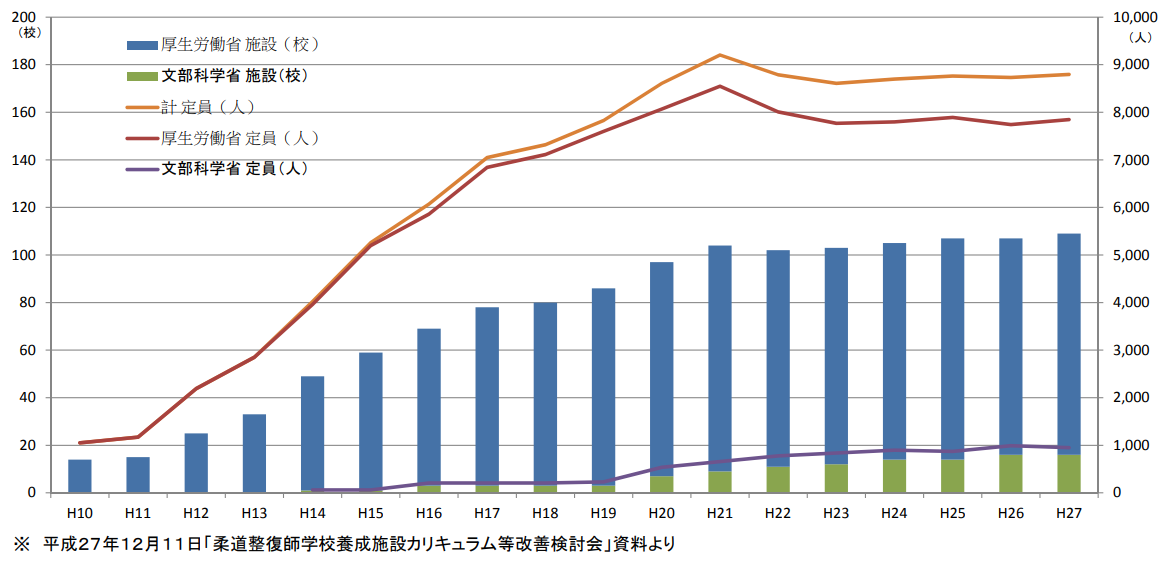

柔道整復師養成校の推移

柔道整復師の制度改革と現状について

1998年(平成10年)が重要な転換点

柔道整復師業界は、職業選択の自由や業界の拡大を求めて国と争い、福岡地方裁判所で訴訟を起こしました。その結果、厚生労働省は敗訴し、上告しなかったため、柔道整復師・鍼灸師の養成学校設立が自由化されました。この判決を機に、柔道整復師を養成する専門学校が急増し、有資格者が大幅に増えることになりました。

養成施設の急増

1998年当時、柔道整復師を育成する学校は全国に14校しかありませんでしたが、現在では約100校にまで増加しています。そのほとんどが専門学校であり、大学での養成は11校に留まっています。

一方、看護師や理学療法士の養成は大学への格上げが進んでおり、卒業後に大学院へ進学し博士号を取得することで、医師と議論できるレベルの人材育成が進められています。しかし、柔道整復師の場合、専門学校卒業後に大学・大学院へ進む学生は少なく、博士号取得者はごくわずかという現状があります。

学会参加・研鑽の不足と質の低下

医療技術や情報が進化し続ける中、柔道整復師の中には学会への所属や参加を通じて、科学的根拠に基づく施術技術の研鑽を続ける環境が整っていないケースもあります。その結果、資格取得者の急増に伴い、施術の質の低下が懸念されるようになりました。

柔道整復師の整体師化と自費施術の増加

近年、柔道整復師の施術内容が「整体師」と似た形になりつつあり、保険診療ではなく自費施術が増加しています。利用者にとっては自由度が高まる一方で、施術の質や費用のばらつきが大きくなっているため、慎重に選ぶ必要があります。

柔道整復師業界は大きな変革を遂げてきましたが、今後は質の向上や専門性の確立が課題となります。施術を受ける際には、信頼できる施設を選び、納得のいく説明を受けることが重要です。

サイドメニュー

- 初めての方へ