西武池袋線練馬駅から徒歩7分、桜台駅から徒歩4分

公式サイト

山下整骨院・山下鍼灸院

体性-自律神経系 生活科学研究所

Institute of Somatic Autonomic Nervous System Life Science

院長 山下和彦(博士: 生活科学/大阪市立大学)

練馬区豊玉北4ー2ー12 AM9:30~PM6:00(月~金;土・日、祝祭日は要相談)

「要予約」

喘息と自律神経失調症

2025年6月9日 更新

山下整骨院・山下鍼灸院では、喘息の原因となる自律神経の乱れに着目した改善を目指した治療を行っています。

こんなお悩みはありませんか?

✔ 病院で喘息と診断され、治療を受けているが思うような改善がみられない

✔ 夜明けに発作が起こりやすく、苦しい思いをしている

✔ 日常的に息苦しさを感じており、運動が辛い

当院の治療アプローチ

当院では、自律神経機能を整えることで喘息症状の軽減を目指します。筑波技術大学の元学長・名誉教授である西條一止先生が研究開発した「メカニズム治療」を採用し、的確な鍼刺激で自律神経のバランスを調整します。

さらに、深呼吸や運動指導を組み合わせることで、気道を広げ、呼吸が楽になるようサポート。心電図や呼吸曲線を用いて自律神経機能を細かく観察し、一人ひとりに最適な治療を提供します。

こんな変化が期待できます

✔ 夜間の発作が軽減し、質の良い睡眠がとれるようになる

✔ 深い呼吸がしやすくなり、運動が楽にできる

✔ 日常の呼吸がスムーズになり、活動の幅が広がる

「喘息は自律神経の働きと密接に関わっています。だからこそ、鍼治療を通じて根本から改善を目指しませんか?」

練馬の山下整骨院・山下鍼灸院で、あなたの呼吸をより楽に、健やかに整えていきましょう。

お問い合わせ・ご予約は、お気軽にどうぞ!

喘息児の症状改善に関する最新情報

昼間の緊張状態、夜中における喘息発作で小児科に通院服薬中の14歳男子(中学生)。

西條一止元筑波技術短期大学学長、同名誉教授の開発した現代医学的「メカニズム鍼治療M5」の継続で4週目から喘息症状良好を維持している。季節の変わり目で発症するも以前よりも症状は軽減。

1週間に1回の鍼治療の継続。夏休みなどで母親の故郷に旅行するなど、2週間、3週間空いた時もあったが、18回終了(2022年11月5日現在)。医科の服薬併用にて、喘息発作が消失し、症状良好を維持している。

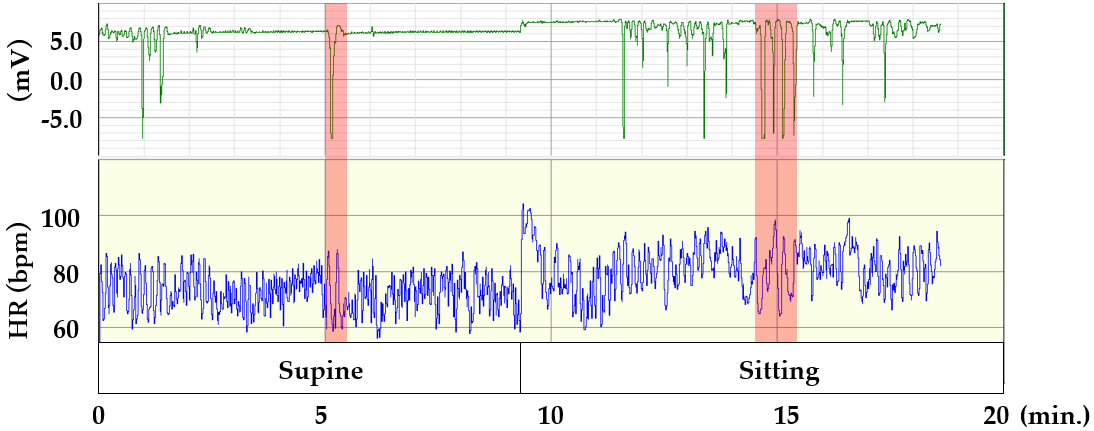

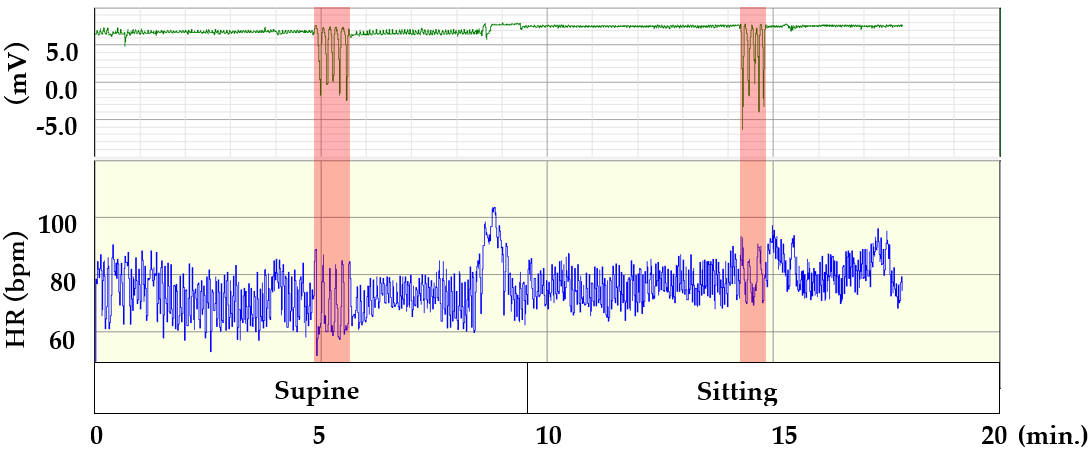

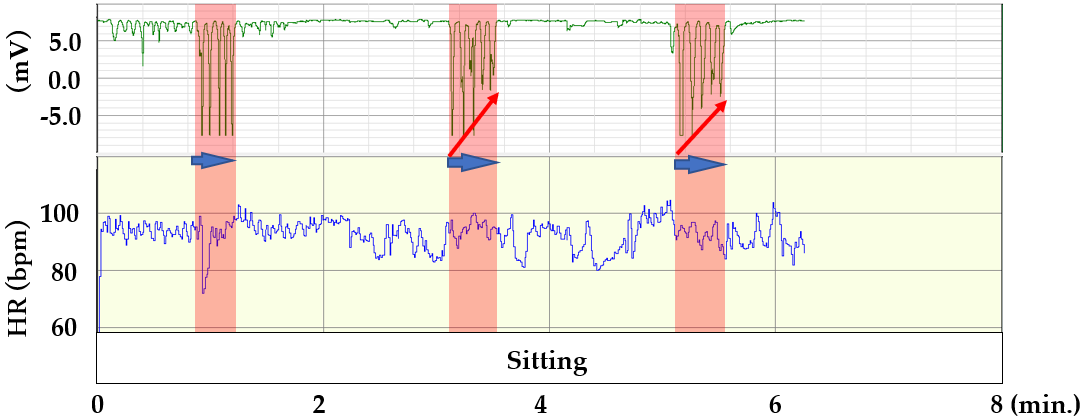

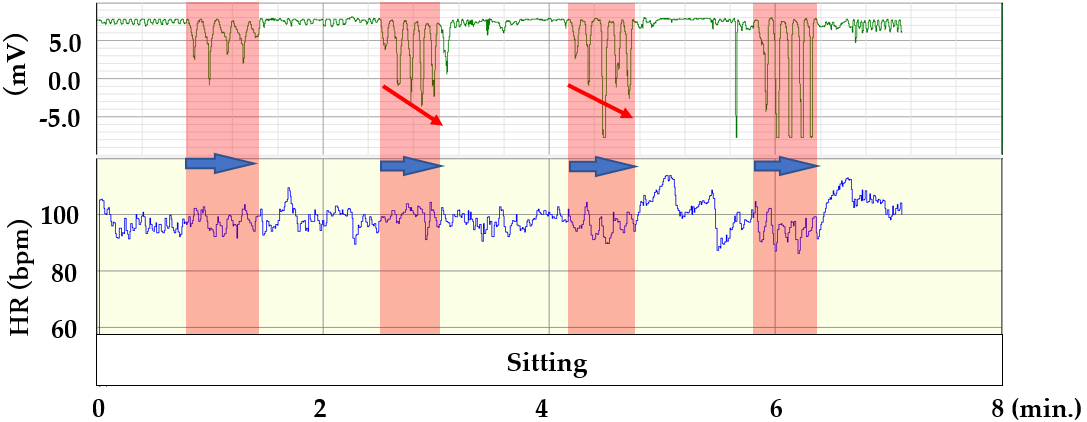

以下のグラフは呼吸と循環、呼吸曲線(緑)と心電図(青)から自律神経を計測しながらの鍼治療です。

深呼吸の訓練も断続的におこなう。

初回鍼治療前の心身連関テスト

4か月後、鍼治療18回後の心身連関テスト

赤枠の深呼吸で呼吸曲線(緑)、瞬時心拍数(青)が連動して、呼気時に呼吸曲線は下方・瞬時心拍数も下方

吸気時に呼吸曲線は上方・瞬時心拍数は下方

正常な呼吸性洞性不整脈に改善しつつある。

自律神経機能の改善を意味している。

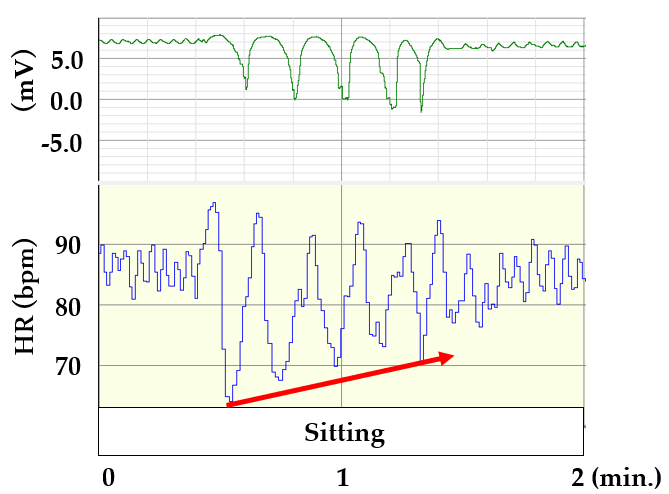

少々、力みのある深呼吸である。

深呼吸するごとに、呼気時最小瞬時心拍数(青)が徐々に上昇していることがわかる。

喘息は自律神経疾患の一つで、気管支が狭くなるために呼吸時にヒューヒュー、ゼーゼーといった音が聞こえる呼吸や呼吸困難が生じる病気です。

深呼吸で呼吸は大きく吐けていますが、瞬時心拍数が対応して減少していません。

呼吸性洞性不整脈が正常ではありません。

深呼吸の呼吸曲線(緑)が徐々に大きくなり、それと共に瞬時心拍数(青)が呼応しています。

呼吸性洞性不整脈が徐々に改善してきている現象が観察できます。

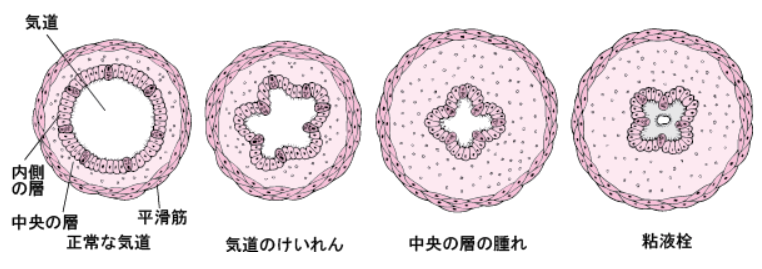

喘息発作は、気道が急に狭くなって呼吸が苦しくなる状態です。これは、気道の周りの筋肉がけいれんし、さらに炎症によって腫れたり、粘液がたまったりすることで起こります。

ひどい場合は、気道がふさがれてしまい、息がしにくくなることもあります。

シンプルにお伝えすると、「気道が細くなり、空気の通り道が狭くなることで発作が起こる」ということです。

喘息の症状や治療について、より分かりやすく説明します。

喘息とは?

喘息は、気管が狭くなることで呼吸が苦しくなる病気です。気管は自律神経の影響を受けており、ストレスや環境要因によって過敏に反応することがあります。

治療と改善方法

急性症状の際は、まず薬で症状を抑えることが必要ですが、長期的な改善には、薬だけでなく体に優しい治療方法が役立ちます。

こんな方法があります

✔ 鍼治療:自律神経のバランスを整え、気管の過敏な反応を抑えます

✔ 適度な運動:水泳やウォーキングなどの運動で気管を広げ、呼吸を楽にします

✔ 環境の改善:ダニ・ホコリ・カビを減らし、喘息の発作を予防します

検査方法

喘息の症状や原因を詳しく調べるために、肺機能検査や呼気ガス検査などを行います。当院では、心電図を使って自律神経の働きをチェックしながら治療を進めます。

あなたの症状に合った治療を

喘息の原因はさまざまですが、運動・手技・鍼灸を組み合わせることで、症状の改善が期待できます。特に水中歩行は、気管を潤しながら体力を高めるのに効果的です。

山下整骨院・山下鍼灸院では、一人ひとりに合った施術を行い、喘息症状の軽減をサポートします。呼吸が楽になる健康な毎日を目指しませんか?

お気軽にご相談ください!

サイドメニュー

- 初めての方へ