西武池袋線練馬駅から徒歩7分、桜台駅から徒歩4分

公式サイト

山下整骨院・山下鍼灸院

体性-自律神経系 生活科学研究所

Institute of Somatic Autonomic Nervous System Life Science

院長 山下和彦(博士: 生活科学/大阪市立大学)

練馬区豊玉北4ー2ー12 AM9:30~PM6:00(月~金;土・日、祝祭日は要相談)

「要予約」

鍼による多汗症の改善

多汗症は自律神経失調症の一つです。

多汗症と医療機関で診断・治療をうけても期待通りの結果が得られず、当院で自律神経機能を改善させる治療で効果が得られた改善症例をご紹介いたします。

37歳 男性 173㎝、69㎏。

手掌多汗症

両手掌の多汗症を主訴とした自律神経失調症。

第一子出産後、夜泣きなどで不眠が続く。心療内科受診しての薬物治療で不変。発症から2か月後に当院で薬物治療と併用して鍼治療開始。

現代医学的考察による鍼通電治療を実施した。毎回の鍼通電ではHRおよびHRVの推移を観察し、治療前後の血圧測定および4週に1回の定期的なMBCTにより心臓自律神経機能評価を行った。結果は以下に図示。

服薬は、ゾルピデム5mg、トフィソパム50㎎からロフラゼプ酸エチル錠1㎎に変更。

運動は100~120bpmの強度で30min./日、3~5日/週。

週2回を7週間と1回、週1回を6週間、2週間に1回の計22回の鍼治療、その後は薬物治療終了、散歩とジョギングは継続し、症状は良好を維持している。

以下は 心身連関テスト(MBCT; Mind-Body Connection Test)による心臓自律神経機能検査の結果である。

心身連関テスト(MBCT; Mind-Body Connection Test) による心臓自律神経機能検査

2020, 12, 29 126/85, 83bpm

2021, 1,30 107/68, 64bpm

2021, 2, 27 120/75, 60bpm

2021, 3, 28 113/79, 53bpm

【目的】本研究は、心療内科で自律神経失調症と診断された手掌多汗症を主訴とした症例に対する臨床報告である。薬物治療の継続においても症状改善に至らず、鍼治療を希望して来院した際に運動指導も併用した1例報告である。

【方法】鍼治療は現代医学的考察により行い、臨床評価は心拍変動、呼吸性洞性不整脈を用いて開発した心身連関テストならびに血圧によりおこなった。心拍変動は、R-R間隔時系列データから高速フーリエ変換法によるスペクトル解析を行った。呼吸性洞性不整脈は深呼吸による吸気時最大心拍数と呼気時最少心拍数の差とした。

【結果】薬物治療は1日にゾルピデム5mg、トフィソパム50㎎をロフラゼプ1㎎に変更し、運動は歩行運動ないしジョギング100~120bpmの強度で20∼30min./日、3~5日/週で実施した。薬物治療終了、鍼治療終了後も症状は良好となり、日常の運動は継続しつつ症状良好を維持している。

【考察】自律神経失調症による手掌多汗症に対して薬物治療のみでは症状の改善に期待ができなかった症例について、現代医学的考察に基づく鍼治療ならびに日常の軽度な運動継続により症状が改善されたことをMBCTによる客観的な指標で治療評価を可能とした。

【結語】自律神経失調症に対して、薬物治療、現代医学的考察によるメカニズム鍼治療、日常的な軽度運動の相乗効果により症状良好となった。また、MBCTによる客観的な指標で自律神経失調症の評価を可能とすることが示唆された。

Ⅰ. 緒言

鍼刺激による心拍数の減少反応は、プロパラノロールもしくはアトロピンにより自律神経を遮断した後にも起こる現象である。しかし、両者の自律神経遮断剤を用いた後に鍼刺激を行った場合は心拍数に変化はない。したがって、鍼刺激による心拍数の減少は交感神経β受容体系機能の抑制もしくは副交感神経機能の亢進に因って起こる現象であることが明らかとなった1)。また、鍼刺激により心拍数、脈波、呼吸、血圧、皮膚温度、瞳孔に及ぼす影響から、鍼刺激は様々な自律神経機能に影響を及ぼすことも報告され2-6)、鍼の臨床による有効性に関しては、本学会においても多数報告されている。これまでの鍼灸における臨床考察の主流は中医学あるいは経絡治療の二本柱であったが、戦後日本の鍼灸は現代医学的病態把握に基づいた鍼灸が進められた7)。しかし、現代医学による各診療科の症状別、年齢、性差などの特徴に分類した上で、鍼治療の有効性とその限界に関しては未だに明確にされておらず、鍼の臨床ガイドラインは確立されていない。したがって、現状の鍼灸師は厚生労働省が推進している多職種による地域包括ケアのチーム医療には参加できない状況にある。その理由の一つは客観的指標による鍼の臨床報告の積み上げが少なく、統計的な有効性に関する言及にまで至っていないためであると思われる。

そこで本報告は、自律神経失調症と診断された手掌多汗症を主訴として心療内科にて薬物治療を継続している患者に対して、現代医学的考察による鍼治療および運動指導により、服薬終了後も症状良好となった症例について報告する。

Ⅱ. 方法

【患者】

37歳、男性、伸長175㎝、体重68㎏

【既往歴】

特記すべき事項はない。

【主訴】

両手掌の多汗症、多汗になることへの不安感、不眠。

【現病歴】

症例は当院来院2か月前に第1子が出産したが、夜泣きがひどく熟睡できなくなっていた。そのため、夜は子供とは部屋を分けて寝ることにした。育児一か月後から手掌に汗をかくようになり、心療内科にて自律神経失調症と診断される。薬物治療は1日に、ゾルピデム酒石酸塩5㎎/日、トフィソパム50㎎/日を服用していたが、一か月の服用でも症状は悪化していく為に医療機関を変更し、ロフラセブ酸エチル1㎎/日の服用となる。また、鍼灸治療を希望して当院に来院した。

【評価法】

1. 心電図

心電図はBIOPAC Systems Inc.MP36を使用し、胸部第Ⅱ誘導により測定し、サンプリング周波数1kHzで記録、R-R間隔から瞬時心拍数を算出した。HRV解析はR-R間隔時系列データから高速フーリエ変換法(Fast Fourier Transform: FFT) によるスペクトル解析を行った。低周波数成分 (Low Frequency; LF: 0.04~0.15Hz)、高周波数成分 (High Frequency; HF: 0.15~0.40Hz) を求め、HF域のパワー値(以下HFと称す)を心臓副交感神経機能、LF/HFを心臓交感神経機能の指標とした。

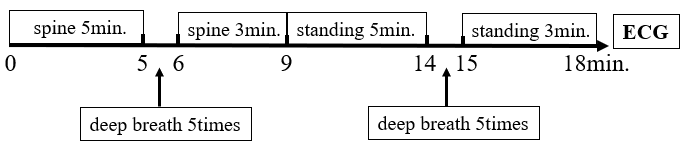

2. 心身連関テスト(MBCT; Mind-Body Connection Test)

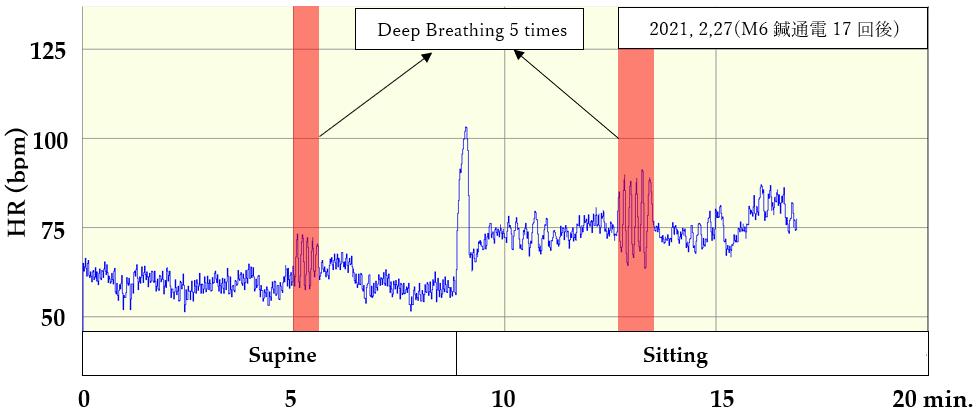

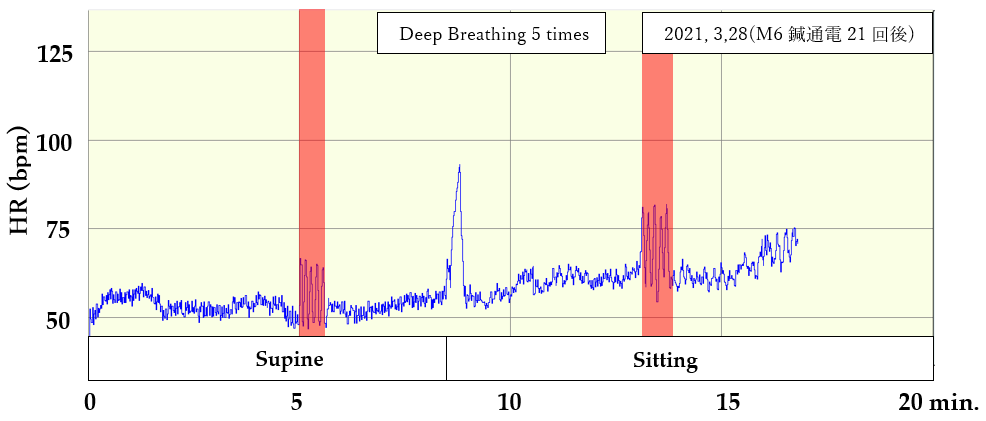

MBCTプロトコルは、臥位5分間、深呼吸5回、臥位3分間、体位変換後座位5分間、深呼吸5回、座位3分間である(図1)。心拍変動は臥位5分間、深呼吸後の臥位3分間、座位体位変換にて5分間、深呼吸後の座位3分間のHFおよびLF/HFを初検日、4週間後、8週間後、12週間後の4回実施し、比較検討した。呼吸性洞性不整脈は臥位および座位における深呼吸の吸気時最高HRから呼気時最低HRの差で評価した

3. 血圧(BP; Blood Pressure, mmHg)

BPは、オムロン電子血圧計 HEM-7500Fを用いて、鍼治療前後に測定を行った。

4. K-W変法テスト

大阪市立大学整形外科故市川宣恭氏がクラウス・ウェーバーテストの変法として改良した腰痛対策の指標を用いた8)。

【鍼治療】

鍼治療は、西條一止氏が現代医学的考察から考案した「メカニズム治療M6」を基にした。刺鍼は左右上肢には合谷-孔最、左右下肢には足三里-三陰交へ1Hzの鍼通電25分間、40ミリ・18号のステンレス・ディスポーザブル鍼(SEIRIN Corporation, Japan)に行った。腹部には巨闕、中脘、水分、盲兪、天枢、梁門、巨骨への置鍼を25分間、40ミリ・14号ステンレス・ディスポーザブル鍼(SEIRIN Corporation, Japan)で刺鍼を行った。

【運動;全身持久力】

運動はKarvonen法9)によるTarget heart rate(THR)50~60%、100∼120bpmを20∼30分間、3∼5回/週を基準として行った。また、主観的運動強度においては楽な運動となるように指導10-12)。

【経過】

鍼治療開始前のK-W変法テストによる体幹支持能力は負荷なしにより実施した結果、1-5点, 2-5点, 3-55秒, 4-60秒, 5-10秒となり、腹筋持久性が減少傾向、体幹の支持性が低下していた。また、長座位柔軟性+4.5cmと、柔軟性は欠如しており、基礎体力の低下傾向が認められた8)。

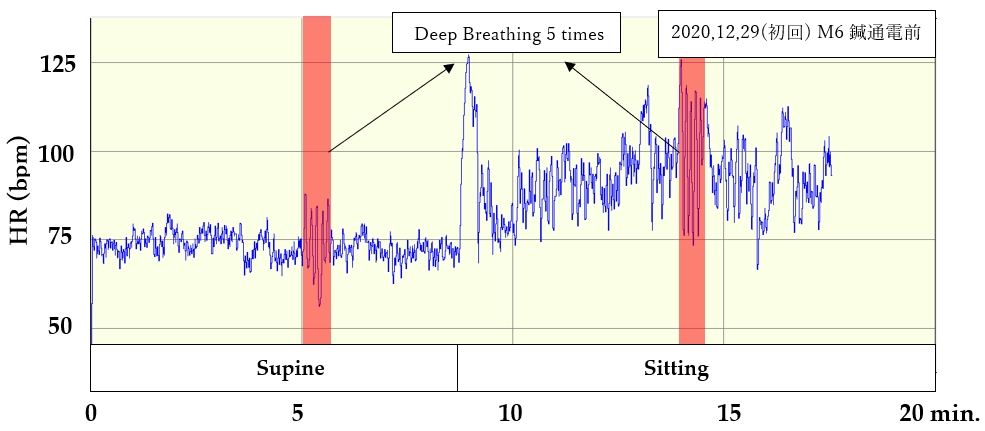

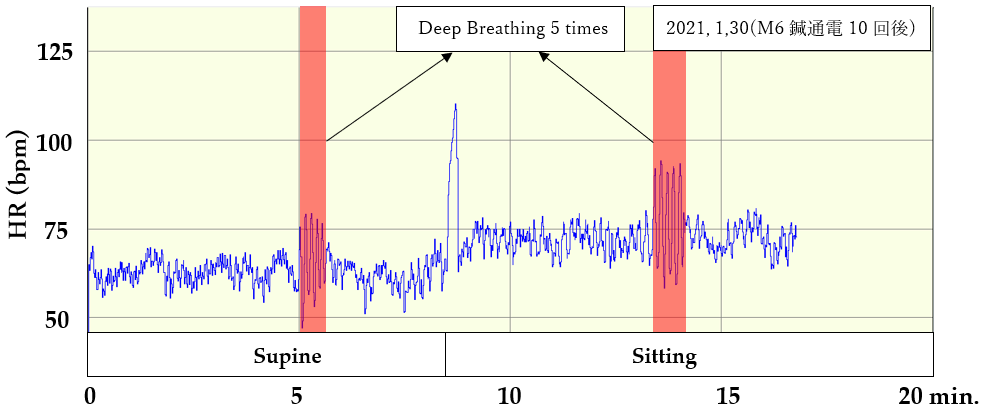

鍼治療は、初回からの自覚症状改善が安定し始めた15回までは初検から2回/週とした。その後は16回目から21回目までの6回は1回/週、22回目は2週間の期間を空けて行った。鍼治療の内容は変えなかったが、治療頻度は症状の改善と共に減少させた。また、毎回の治療前後にはBP、HRを測定し、メカニズム治療M6の25分間における瞬時心拍数の推移、HF, LF/HFを計測した。初回の治療中平均HRは70.0bpm(83.4~59.3bpm)、HFは28.298m2、LF/HFは2.002(図2)であったが、22回目(14週目)は平均HRが55.6bpm(64.3~47.8bpm)、HFは125.215m2、LF/HFが1.042(図3)となえい、平均心拍数、HFの亢進、LF/HFの抑制が認められた。

MBCTは初検時、11回目(4週後; 図4)、17回目(8週後)、21回目(12週後; 図5)の4回測定した (表1)。本症例初検時における鍼治療前のBPおよびHRは126/85mmHg, 83bpmであり、日本高血圧学会の定める高血圧症ガイドライン2019、成人における血圧値の分類、診察室血圧13)の高値血圧(130-139かつ/または80-89)に相当し、臥位における正常HRとされる50bpm後半から60bpm前半1)を基準にすると、BPならびにHRは高値であった。しかし、初検から12週後21回の鍼治療後(後述は治療後とする)のBPおよびHRは113/79mmHg, 53bpmであり、正常血圧(<120 かつ <80)、正常HRに相当し、主訴は消失、症状は服薬終了後も良好となった。

MBCTにおける初検時と21回治療後(後述は治療後とする)の比較では、臥位5分間におけるHRは79.1bpmが56.6bpmに減少、 HFは17.502m2が67.292m2 に亢進、LF/HFは1.407が、0.823に抑制され、臥位5分間におけるHRの減少、HF機能亢進、LF/HF機能抑制が認められた。

臥位深呼吸5回における初検時の吸気時最高HRは90.2bpm、呼気時最低HRは64.9bpm、差は25.3bpmであった。治療後は吸気時最高HR 66.6bpm, 呼気時最低HRは46.7bpm、差は19.9bpmとなり、深呼吸によるHRの動揺は減少したと思われる。

臥位深呼吸後の臥位3分間HRは初検時77.2bpmが治療後53.2bpmに減少、 HFは初検時25.927m2が治療後103.18m2に増加、LF/HFは初検時 1.109が治療後4.162に増加した。24bpmの大幅なHRの減少はHF機能亢進と共にLF/HF機能亢進によって心臓自律神経全体の機能が亢進した現象であると思われる。

臥位から座位への体位変換後、座位5分間のHRは初検時91.7bpmが59.5bpmに減少、HFは初検時45.255m2が治療後50.622m2に増加、LF/HFは初検時1.636が4.091に増加した。32.2bpmの大幅なHRの減少は副交感神経機能亢進と共に交感神経機能亢進によって心臓自律神経全体の機能が亢進した現象であると思われる。

座位深呼吸5回における初検時の吸気時最高HRは120.5bpm、呼気時最低HRは 78.6bpm、差は41.9bpmであった。治療後は吸気時最高HR 81.7bpm, 呼気時最低HRは54.3bpm、差は27.4bpmとなり、深呼吸による心拍数の動揺は減少したと思われる。

座位深呼吸後の座位3分間HRは初検時90.9bpmが治療後61.8bpmに減少、 HFは初検時19.912m2が治療後37.067m2に増加、LF/HFは初検時0.24が治療後2.748に増加した。29.1bpmの大幅なHRの減少は副交感神経機能が亢進よる現象であると思われる。

Ⅲ. 考察

鍼刺激による体性-自律神経反射2-6)を臨床応用したメカニズム治療1)は、実験結果に基づいた現代医学的考察による鍼手法である。したがって、皮膚ないし皮膚から筋への鍼刺激は体性-自律神経機能を亢進させることにより、自律神経失調症による各病態の改善につながる可能性をもつ。しかし、メカニズム治療が現代医学の各診療科における症状の程度別、年齢、性差等による分類において、著効、有効、不変、増悪とその要因については詳細に解明されていないため、自律神経失調症と診断された患者にメカニズム治療を行った結果を分析することは極めて意義深い。また、現在進められている医療介護の一体改革において、多職種による地域包括ケアのチーム医療に鍼灸師が含まれていない現状は、鍼灸の安全性、作用機序、期待できる効果が多職種の医療者へ周知徹底されていないことに一因があると思われる。そこで、本症例では鍼治療効果を心拍変動、呼吸性洞性不整脈を用いたMBCT及び血圧を含めた数値とグラフにより、客観的評価から「見える化」を行った。さらに、本症例は、薬物治療、鍼治療に加えて毎日の運動にも視点を当て、三者の相互作用から自律神経機能の改善を試みた。一般に鍼灸院では同一患者に鍼治療を毎日もしくは一日複数回実施することはない。しかし、本症例は育児ストレスと睡眠不足による仕事上のミスに対する不安が主要な自律神経失調症の原因であり、毎日の生活ストレスの積み重ねが手掌多汗症の原因となって発症していた。そこで、毎日の生活ストレス解消を毎日の運動による自己管理法として、運動による自律神経調節を指導した。これまでに、運動による自律律神経機能の改善には多数の報告がある。ストレッチングはHRVによる評価において即効的な自律神経機能の亢進が報告されている14)。ヨガにおいてもストレッチ同様に短時間であってもHRVによる自律神経機能の亢進が報告されている15)。持久運動においてもHRVによる自律神経機能との関連性について確認されている16)。そこで、本症例は、心療内科での薬物治療を継続しながら、定期的な鍼治療と自己管理としての毎日の運動を試みることにより、自律神経機能の亢進が手掌多汗症の改善に連動し、薬物治療の終了および鍼治療の終了後も継続的な運動の継続をしつつ症状の良好が確認された。

自律神経機能に影響を及ぼす刺激は、各種皮膚刺激(ふれる、なでる、さする、こする)17)、各種皮膚から筋までの刺激(押す、叩く、揉む、捏ねる)18)などの各種刺激が考えられるが、個人の情動により刺激の質・量・種類においても異なる反応を示すことは経験的に理解できるであろう19)。したがって、鍼灸師は鍼灸だけにこだわらず、対象者の刺激に対する自律神経反応の亢進についてMBCTの観察を行いながらの施術を行うことにより、相乗的な治療効果に貢献できることが示唆された。

Ⅳ. 結語

自律神経失調症には多様な症状があるが、現代医学による薬物治療と共に定期的鍼治療ならびに継続的な運動は、MBCTによる自律神経機能評価を行うことで多職種による地域包括ケアの一手法として有効であることが示唆された。

利益相反

本臨床レポートにおける利益相反はない。

文献

1) 西條一止. 臨床鍼灸学を拓く第2版. 東京.医歯薬出版株式会

社. 2013;1-80.

2) 黒野保三, 各務壽紀, 皆川宗徳, 石神龍代, 山田篤, 早野順一

郎. 心拍変動解析による鍼刺激に対する自律神経反応の評 価 -腹部鍼刺激に対する自律神経反応の評価-. 自律神 経. 2012; 49(4): 251-256.

3) Hidetoshi Mori、Hiroshi Kuge、Tim Hideaki Tanaka、Eii chi Taniwaki、Yuya Kikuchi、Hiroshi Nakajo、Kazuhiko Yamashita. Is there any difference in human pupillary rea ction to acupuncture between light-and dark-adaptive co nditions? Acupuncture in medicine. 2012; 30(2) 109-112.4) 西條一止, 森英俊.「生体機能を主体とする鍼療法」-その 治効メカニズムを自律神経機能から見る-. 日本温泉気候物

理医学会. 2014; 33(2) 33-40.

5) 山下和彦, 岡田 明, 山下久仁子,渡辺一志. 浅刺、呼気時、

座位の鍼刺激がヒト自律神経機能応答に及ぼす影響. Healt h and Behavior Sciences, 2018; 17(1) 1-6.

6) 山下和彦, 岡田明, 山下久仁子, 渡辺一志. 呼気に同期した刷 毛による皮膚刺激がヒト自律神経機能および身体柔軟性機 能に及ぼす影響 ―鍼刺激、鍼管刺激との比較―. 日本生 理人類学. 2018; 23(4) 135-141.

7) 形井秀一, 篠原昭二, 石原克己, 樋口秀吉, 矢野 忠. 鍼灸の

証について. 日東医誌. 2006; 57(1)15-35.

8) 市川宣恭, 大久保 衛, 橋本 務, 西浦道行, 島田永和, 森下常

一, 谷口良樹. 腰部障害に対する運動療法の意義に関する研

究: 特に集中的「ダイナミック運動療法」の成績について.

神戸大学医学部神緑会学術誌. 1987; 3, 118-124.

9) 道場信孝,西脇 要,日野原重明. 運動処方におけるTarget he

art rate(THR)に関する検討-Karvonen法の有用性につい

て. 体力科学1988; 37, 245-253.

10) 吉中丸信吾, 木村博人. 「自由な運動負荷・ペース」で実

施したペダリングおよびウォーキングの心拍数,主観的運

動強度,感情に与える影響. 人間文化研究所紀要2008; 2, 6

7-73.

11) Borg G.Perceived Exertion:a note on ”history” and m

ethods. Med. Sci. Sports. 1973; 5, 90-93.

12) Borg G.A Note on Category Scale with ‘‘Ratio Propertie

s” for Estimating Perceived Exertion. Reports from the i nstitute of Applied Psychology. the University of Stockh olm 1973: 36.

13) 日本高血圧学会. 日本高血圧治療ガイドライン2019.

14) Farinatti PTV, Brandao C, Soares PPS, Duarte AFA. Acu te effects of stretching exercise on the heart rate variab ility in subjects with low flexibility lebels. J Strength and conditioning Research. 2011; 25(6) 1579-1585.

15) Vinay AV, Venkatesh D, Ambarish V. Impact of short-ter m practice of yoga on heart rate variability. Int J Yoga.

2016; 9: 62-66.

16) Gronwald T, Hoos O. Correlation prppaties of heart rate variability during endurance exercise: A systematic

review. Ann Noninvasive electrocardiol. 2020; Jan;25 (1): e12697.

17) Watanabe M, Takano O, Tomiyama C,Matsumoto H, Kobayashi N, Abo T. Skin rubd own with a dry towel, 'kanpu-masatsu' is an aerobic exercise affecting body temperature, energy production, and the immune and autonomic nervous systems. Biomed Res. 2012; 33(4):243-8.

18) 藤井亮輔, 緒方昭広, 森 英俊, 山下和彦, 中條 洋. 手技 療法の自律神経機能に及ぼす効果-瞬時心拍数を指標と して-. 平成24年度鍼灸研究報告書 公益財団法人 東洋 療法研修試験財団委託研究. 2013; pp1-36.

19) 佐藤昭夫. 体性-自律神経反射の生理学. 東京. 丸善出版. 20

12; 1-3.

サイドメニュー

- 初めての方へ