西武池袋線練馬駅から徒歩7分、桜台駅から徒歩4分

公式サイト

山下整骨院・山下鍼灸院

体性-自律神経系 生活科学研究所

Institute of Somatic Autonomic Nervous System Life Science

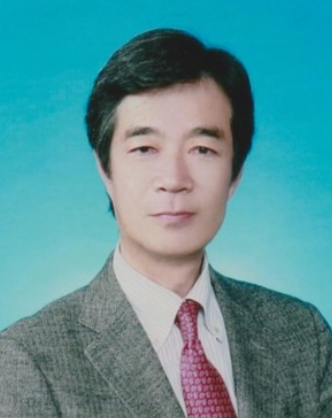

院長 山下和彦(博士: 生活科学/大阪市立大学)

練馬区豊玉北4ー2ー12 AM9:30~PM6:00(月~金;土・日、祝祭日は要相談)

「要予約」

当院の特徴

2025年10月26日 更新

院長の山下和彦です

病院の検査で異常が見つからないにもかかわらず体調不良が続く場合、医療機関では改善・回復が難しいことがあります。

病気ではなく、「未病もしくは不健康」の状態では薬の処方も出来ませんので、医師が対応することができないのです。

最近、当院には原因が明確でない体調不良に悩む方や、医療機関での治療に満足できない方が多く来院されています。

当院では、医療機関と連携しながら、身体の不調を軽減するための施術と生活改善のヒントをお話しする個別指導によって健康維持を可能としています。

筋腱・関節の痛み・不調はもちろん、3ヶ月以上の慢性症状は自律神経機能の乱れによる不調が考えられるため、心電図、呼吸測定による自律神経機能検査を導入し、来院者一人ひとりに適した改善方法を提供しています。

幼児から高齢者96歳、スポーツ愛好家やオリンピック選手まで、様々な方のサポートをしています。

当院では、症状の改善だけでなく、健康な生活を支えるためのサポートを行っていますので、お気軽にご相談ください。

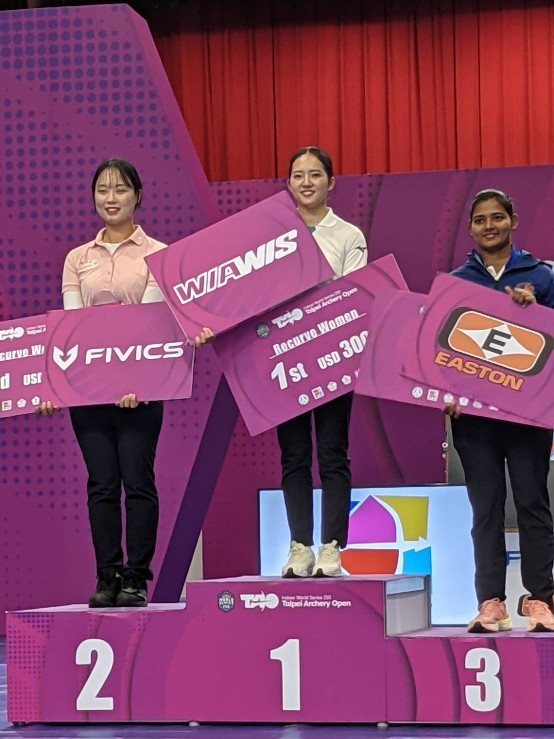

醴泉大会2024年アーチェリーインドア台北大会優勝(左、右中央)

2024年ワールドカップアンタルヤ大会団体2位

2024年ワールドカップ醴泉(れいせん)大会 混合団体2位醴泉大会醴泉大会

アーチェリー日本代表の上原瑠果選手。2025年7月ユニバーシアードドイツ大会にて団体戦金メダル、個人戦銅メダル(左)。

2025年9月アーチェリー世界選手権韓国光州大会にて団体戦銀メダル(右)。

2025年9月、世界選手権直後に実施した自律神経機能検査、足底バランス検査実施

当院の5つの特徴

施術内容の選択

これまでの研究結果により、感じない程の軽微な刺激で心身の回復が可能となることが解ってきました。

生活背景の確認を重視

皆様個人の良くなりたい理想像が異なると思います。

院長は、体力医学会での第1回運動処方研修を終了し、健康運動指導士でもあります。心臓リハビリテーション学会の会員でもあり、様々な方々にご対応可能です。

スポーツ障害の回復、予防、強化

2020年東京オリンピックでは日本オリンピック委員会強化スタッフ医科学スタッフとして、アーチェリー競技のメダル獲得に貢献しました。

毎日来院できなくても放置するわけにはいきません。自分でできる自己管理法の方法もご指導します。

情報提供

「Exercise is Medicine」が世界の潮流です。

大阪公立大学 都市健康・スポーツ研究センター客員准教授に所属し、日常生活・スポーツ動作に応用できる研究活動を継続しながら各学会での最新情報を皆様にご提供します。

土日祝日もご対応いたします

学会参加、試合帯同、実験研究などのために、お電話やメールのお問い合わせに、お返事が遅くなる場合もありますが、いつでもご連絡ください。

その他メニューのご紹介

サイドメニュー

- 初めての方へ