西武池袋線練馬駅から徒歩7分、桜台駅から徒歩4分

公式サイト

山下整骨院・山下鍼灸院

体性-自律神経系 生活科学研究所

Institute of Somatic Autonomic Nervous System Life Science

院長 山下和彦(博士: 生活科学/大阪市立大学)

練馬区豊玉北4ー2ー12 AM9:30~PM6:00(月~金;土・日、祝祭日は要相談)

「要予約」

深呼吸と心拍変動

2025年10月28日 更新

当院では長期慢性症状でお悩みの方や医科の受診と併用を希望される方には心電図と呼吸測定により自律神経状態の結果に基づき、毎日の生活様式の見直しをアドバイスしながら最適な治療・調整をご提案します。

あなた自身本当に効果を実感できる治療を体験してみませんか?

ぜひ一度、ご相談ください。

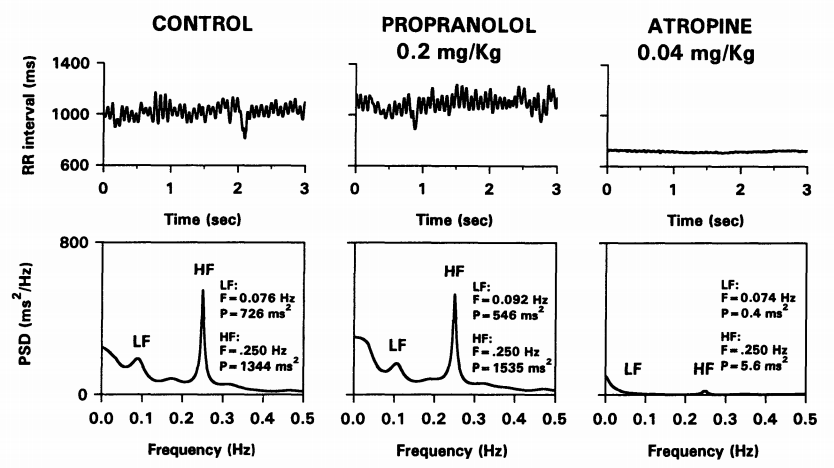

心臓の自律神経は、心電図を約5分間測定することで交感神経と副交感神経の働きを分析できることが分かってきました。

- HF(高周波帯域: 0.15~0.4Hz)は心臓の副交感神経の働きを反映しています。これは、深い呼吸をすることでリラックスできる仕組みに関係しています。

- LF(低周波帯域: 0.04~0.15Hz)は、交感神経と副交感神経の両方が影響していることが分かっています。これは血圧調整などの働きに関係があります。

以前は「交感神経=LF、副交感神経=HF」としていました。

また、LFは自律神経全体を示し、HFは心臓の副交感神経のみを反映すると言われていた頃は、交感神経の活動を測定する際にはLF/HFの比率とされていた時期もありました。しかし、現在ではその根拠となる研究報告はなく、LF/HFの比率だけでは交感神経の働きを正しく判断できないことが分かっています。

「深い呼吸」で心と体を整えましょう!

人の呼吸と心拍数には深いつながりがあります。特に、副交感神経(リラックスの神経)がどのように働くかを知ることで、日々の健康をより良くすることができます。

ポイントは「ゆっくりとした深い呼吸」です!

- ゆっくりとした呼吸(1分間に1~9回)で、一回の吸う空気の量をより多くすると副交感神経の働きが強まり、心身を落ち着かせることができます。

- 深く吸い込んだ空気を、力まずゆっくり吐き出すと、心拍数が自然と減少し、リラックス効果が高まります。

呼吸のリズムで副交感神経を活性化

- 呼吸の周期と心拍数の変化は密接に関係しています。

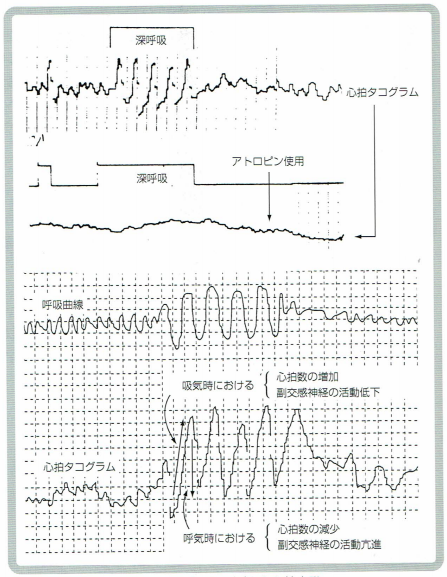

- 「吸うと心拍数が増え、吐くと心拍数が減る」――これは呼吸性洞性不整脈と呼ばれ、副交感神経の働きが強まると、呼気時の心拍数の減少が顕著になります。

- 呼吸の速さや深さによって、副交感神経を刺激するセンサーの働きが変わるため、呼吸の質を意識することが重要です。

「深い呼吸」は、自律神経を整える鍵! ストレスや緊張を感じたときは、ゆっくりと深い呼吸をすることで副交感神経を活性化し、心身を落ち着かせることができます。

毎日の生活の中で、意識的に深い呼吸を取り入れてみませんか?健康とリラックスのためのシンプルな方法です!

早野順一郎博士(名古屋市立大学名誉教授)の引用

自律神経遮断剤による心拍変動の変化

Proparanolol(0.2mg/kg)を投与しても安静時の心拍変動や

そのパワースペクトルは殆ど変化しないが、

atropine(0.04mg/kg)を投与すると、LF成分とHF成分は共に

ほぼ消失する。

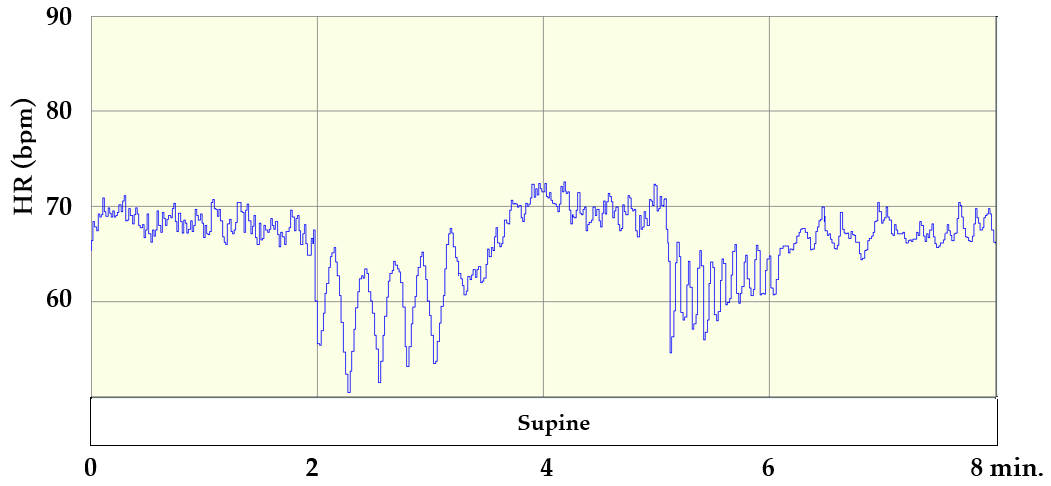

深呼吸の妙

上記プロトコルは、「安静臥位、自由な深呼吸5回、安静臥位、3秒吸気・3秒呼気の10回1分間の統制呼吸」

「呼吸と心拍数の関係」について分かりやすく解説!

人の心拍数(HR)は、呼吸の仕方によって変化します。特に深呼吸を行うと、心拍数が大きく変動し、その変動が副交感神経の働きを反映していることが分かっています。

深呼吸が心拍数に与える影響

- ある55歳男性が安静時の状態で、心拍数の平均は 68.2 bpm でした。

- 深呼吸を5回 行った際、息を吸うときの心拍数は 67.6 bpm、吐くときは 50.4 bpm と、17.2 bpmの変化が見られました。

この深呼吸は 1分以上 かかるため、「LF領域」(低周波領域)に分類され、動脈圧受容器を介した副交感神経の働きによって心拍数が低下していると考えられます。

呼吸のコントロールによる違い

- 休憩後、吸気3秒間・呼気3秒間のペースで深呼吸 を1分間に 10回 行ったところ、

- 吸うと 70.8 bpm

- 吐くと 54.6 bpm

- 16.2 bpmの変化 が見られました。

この場合、心拍数の変化は 迷走神経(副交感神経)による影響が強いと考えられます。

研究による異なる考え方

筑波技術短期大学の西條一止名誉教授の研究では、Atropine(アトロピン)という薬を投与して深呼吸を行った際、瞬間的な深呼吸では変化が見られなかったと報告されています。これにより、「深呼吸時の心拍数の変化は、迷走神経の働きによるもの」との結論を導きました。

まとめ

呼吸のリズムや方法によって、心拍数の変化は異なる種類の副交感神経の働きによるものと考えられます。深い呼吸を意識することで、リラックス効果を得られる可能性が高まります。

ストレスを感じたときは、ゆっくりとした深呼吸を取り入れてみましょう!自律神経を整える方法として、とても有効です。

西條一止博士からの引用

深呼吸と心拍変動

吸気時には心拍数の増加、呼気時には心拍数の減少が起こる現象を呼吸性洞性不整脈(Respiratory sinus arrethmia)という。上段は深呼吸によるRSAが生じているがアトロピンによる副交感神経を遮断すると深呼吸によるRSAが消失

深呼吸の詳細は、書籍にしっかり掲載しています。

本書は

深呼吸を見ながら自律神経を整える ことをまとめた書籍です。

これまで進めてきた研究と実践の結果を改善例として掲載しています。

正しい深呼吸は自律神経機能を意識的に高められることから、条件さえ整えば、慢性疾患も改善に方向付けます

これまでに無い

深呼吸・自律神経の書籍です

2023年7月21日出版

サイドメニュー

- 初めての方へ